High Voltage! Mit dem Spannungsregler in lateralen Führungssituationen positive Energie erarbeiten

Von Marin Aeschbach, Solange Horvath, Joshua Kehrer und Isabella Tundo

Das Sitzungszimmer steht unter Strom. Das Pitch-Team hat sich bestens vorbereitet – mit Herzblut, Energie und voller Überzeugung. Man will einen wichtigen Kunden für ein innovatives neues Projekt gewinnen. An der Spitze ist der Projektleiter. Er hat dem Team die Erwartungen kommuniziert – nennen wir sie A – sein Feedback hat sichergestellt, dass das vorzustellende Konzept auch daraufhin einzahlt. Das Team präsentiert seine Vision. Aber: Schon nach kürzester Zeit wird der Kunde unruhig. Als das Team dies bemerkt, fliesst alle Energie aus dem Zimmer. Ohne Selbstbewusstsein wird die Präsentation immer flacher. Nach einer Weile kann sich der Kunde nicht mehr zurückhalten, es platzt aus ihm heraus: «Warum geht es hier so viel um A, wenn ihm doch B viel wichtiger ist?»

Alle Augen richten sich auf den Projektleiter. Jetzt ist sein Moment, doch als er endlich etwas sagt, gibt er die Kritik einfach weiter. Schaut das Team fragend an. Sagt, er wisse auch nicht, warum das jetzt genau in diese Richtung gehe. Er stellt sich nicht schützend vor das Team, sondern auf die Seite des Kunden. Das Meeting endet abrupt.

Vor uns liegt eine Situation, die vielen Leader:innen nur allzu bekannt sein wird. Das Team als Ganzes steht schlecht da; konnte nicht auf die Wünsche des Kunden eingehen, weil kritische Information nicht weitergegeben wurde. Und – als Tüpfelchen auf dem «i» – man wird deswegen auch noch vor dem Kunden kritisiert. Die Spannung zwischen Projektleiter und dem Rest des Teams ist riesig.

Wir Autor:innen dieses Textes haben unterschiedliche Hintergründe; einige von uns arbeiten in Agenturen, andere in Grossunternehmen. Wir vertreten die Branchen Detailhandel, Gesundheitswesen, Design und Software-Entwicklung. Uns allen gemeinsam ist, dass wir mit cross-funktionalen Projekten vertraut sind: Das bedeutet, es wird auf Projektbasis eine Leitung bestimmt und ein Team aus unterschiedlichen Ressorts kommt zusammen, um das Projekt auszuführen. Diese Arbeitsform ist in vielen Institutionen und Unternehmen inzwischen weit verbreitet. Sie ist die paradigmatische Situation, die wir verwenden, um unsere Lösungen zu gestalten.

Wird ein Leiter eines solchen Teams bestimmt, nimmt er zwar eine Führungsrolle ein, ist aber keine Führungsperson im traditionellen Sinne von «Vorgesetzten». In unserem Beispiel werden aber dennoch Entscheidungen, Richtungsvorgaben und auch Kommunikation von dieser Person erwartet, da sie als Liaison mit dem Kunden fungiert. Der Leiter ist in einer lateralen Führungsposition (lat. lateralis ‹seitlich›, ‹seitwärts›). Diese ist definiert durch die Absenz von Weisungsbefugnis, das heisst, sie kann weder Sanktionen wie Verweise, Versetzung, Demotion oder gar Kündigung aussprechen, noch Belohnungen einsetzen wie Boni, Gehaltserhöhungen oder Promotionen. Während die Aufgaben also ähnlich sind, fehlen der lateralen Führungsperson die traditionellen Mittel zur Steuerung von Mitarbeitenden, die in einer Unternehmenshierarchie zur Verfügung stehen. Natürlich gibt es andere Mittel, um Einfluss zu nehmen, wir werden diese zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.

In unserem Beispiel ist es gerade dieser Projektleiter, der dem Erfolg im Weg steht, indem er relevante Informationen nicht weitergibt. Um ehrlich zu sein: Wir alle kennen Kolleg:innen, die ihren lateralen Führungspositionen nicht gerecht werden. Wie fühlt sich das an? Ein neu geformtes cross-funktionales Team steht oft unter Strom. Es gibt Spannungen, weil man noch nicht eingespielt ist. Diese sind zunächst einmal als neutral zu betrachten. Schaukeln sie sich hoch, kann dies zu Blockaden und damit Leistungsabfall führen, so wie Überspannung auf einem elektrischen System einen Kurzschluss verursachen kann. Ist der Strom hingegen reguliert und kann frei zirkulieren, wird er zu Energie: eine spezielle Kraft, die cross-funktionale Teams besonders produktiv werden lassen kann.

Wir sind überzeugt davon, dass man den Überspannungen, die aus schlechtem Leadership entstehen, eine produktive Form von lateraler Führung entgegensetzen kann, um sie wieder in Energie zu verwandeln. In der Folge geben wir mit dem Spannungsregler ein Werkzeug an die Hand, um die Dynamiken solcher Situationen zu regulieren.

Informationskontrolle als Beispiel für Machtmissbrauch in der lateralen Führung

Nach dem enttäuschenden Meeting tauschen sich einzelne Teammitglieder an der Kaffeemaschine aus. Wie konnte das passieren? Warum dachte das Team, der Kunde will A, wenn er klar B wollte? Schnell bildet sich ein Konsens: Man muss mit allen darüber sprechen.

Im Plenum wird dem Projektleiter die Frage gestellt: Warum hat das Team nicht gewusst, dass B gefragt ist? Nach einigem Ausweichen wird klar, dass er im Besitz aller wichtigen Informationen war, es aber verpasst hat, diese dem Rest des Teams zu kommunizieren. Der Projektleiter erläutert nun alles Notwendige, damit Anpassungen am Konzept vorgenommen werden können. Mit dem Problem scheinbar aus dem Weg wird ein zweites Meeting organisiert, um erneut zu pitchen.

Sabine ist als Krankheitsvertretung im Team dabei. Thematisch möchte sie sich daher nur punktuell einbringen und das Team unterstützen. Um die Zusammenhänge und den aktuellen Stand des Projekts besser zu verstehen, wünscht sich Sabine einen kurzen Austausch mit dem Team. Sie spürt als Aussenstehende sofort, dass Anspannung und Unsicherheit herrschen. Ihre Erfahrung sagt ihr, dass die Situation weiter eskalieren könnte. Sabine versucht kurzfristig, dem Team Sicherheit und Überzeugung zu vermitteln.

Sie kann kaum glauben, was sich dann im Meetingraum abspielt: Das Team präsentiert. Der Kunde scheint wieder unzufrieden. Erneut macht sich Unsicherheit breit. Am Ende fragt der Kunde, warum es jetzt hier immer noch um B gehe? Er habe dem Projektleiter doch gesagt, dass wir uns in Richtung C entwickeln wollen. Der Projektleiter schweigt sich aus, wieder gibt es keinen Rückhalt oder Schutz von ihm. Hat er wieder Informationen für sich behalten?

Wir gehen davon aus, dass Aspekte dieses Verhaltens den meisten Leser:innen bekannt vorkommen dürften. Wir, die Autor:innen, haben, wie andere Leader:innen auch, schon mehrere ähnliche Fälle beobachtet.

Das Team startet motiviert und mit grossem Engagement in einem wichtigen Projekt. Der Projektleiter wird als zentraler Orientierungspunkt wahrgenommen. Von ihm wird Schutz, Rückhalt und Klarheit erwartet – besonders in kritischen Momenten. Im entscheidenden Moment demonstriert der Projektleiter stattdessen zum wiederholten Mal fehlendes Leadership. Statt Rückendeckung erfahren die Teammitglieder öffentliche Distanzierung, ja sogar eine Form von Preisgabe. Dadurch geht viel Vertrauen verloren. Es wäre Aufgabe einer Führungsperson, die sogenannte psychologische Sicherheit hochzuhalten, da sie entscheidend ist für die Leistungsfähigkeit des Teams.

Der Projektleiter hält zentrale Informationen zurück und kommuniziert die Erwartungen des Kunden nicht. Natürlich ist die eingangs skizzierte Situation ein fiktives Beispiel, aber sie basiert auf unseren eigenen vielfältigen Erfahrungen. Wir kennen diese Form der Informationskontrolle und den Stress, den sie verursacht, persönlich. Wir haben die Ursache der Situation ausführlich diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass die von der Führungsfigur gepflegte Intransparenz es ihr erlaubt, zusätzliche Kontrolle auszuüben. Der Projektleiter kann die Informationen gegen das Team wenden oder für eigene Zwecke verwenden. So behält er die Deutungshoheit über den Kontext, der für die Expert:innen, die am Konzept arbeiten, entscheidend ist. Indirekt kontrolliert er so die Expert:innen in seinem Team.

Dass der Projektleiter den Fluss von Information steuern kann, gibt ihm eine Form von Macht. Ein typisches Modell von Macht in traditionellen Führungspositionen listet zum Beispiel folgende sieben Instrumente der Macht auf: Position, Belohnung, Bestrafung, Fachwissen, Informationen, Beziehungen, Persönlichkeit. Es ist unserer Meinung nach entscheidend, ehrlich anzuerkennen, dass mindestens die letzten vier dieser Instrumente auch der lateralen Führung zur Verfügung stehen. Wie jede Führung versucht sie, auf Mitarbeitende Einfluss zu nehmen, damit diese sich einem gemeinsamen Ziel unterordnen. Dieser Einfluss ist eine Form von Macht. Wenn der Projektleiter Information nicht weitergibt, obwohl dies zum Wohle des Unternehmens passieren sollte, ist dies ein Missbrauch seiner Macht.

Instrumente der lateralen Führung aus der Machtperspektive

Es gibt Literatur zum verantwortungsvollen Gebrauch von Macht in traditioneller Führung. Literatur zum Konzept «laterale Führung» nimmt sich diesem Thema oft nicht explizit an. Treten wir aber mit dem Hintergrund an sie heran, dass Macht, nach der klassischen Formulierung von Max Weber bedeutet, «innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen», wird deutlich, dass laterale Führung eine machtvolle Aktivität ist.

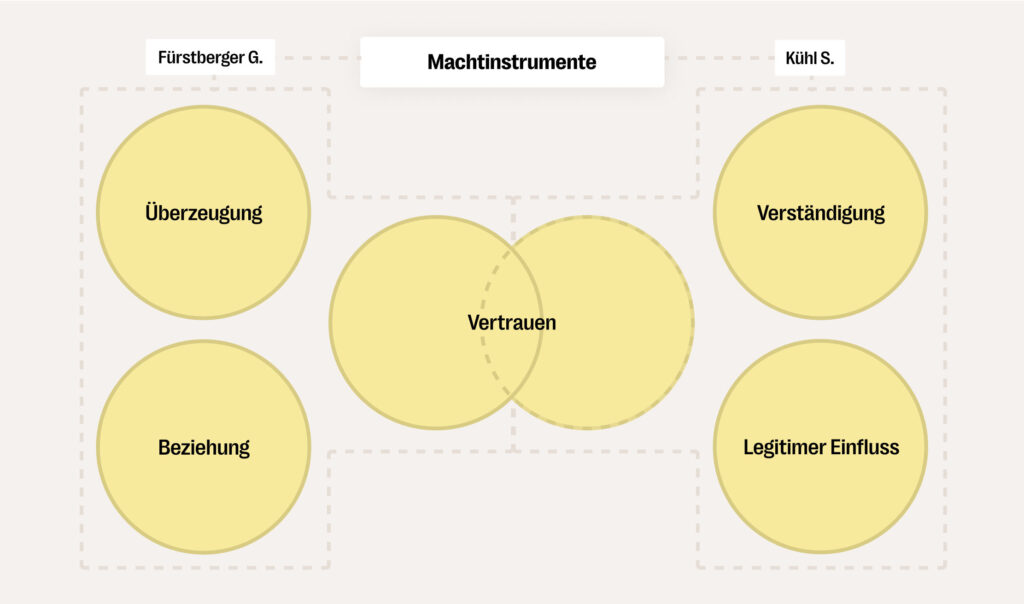

Der Managementtrainer Gunther Fürstberger beschreibt drei zentrale Instrumente lateraler Führung: Überzeugung, Vertrauen und Beziehung. Der Soziologe Stefan Kühl schlägt einen ähnlichen Pfad ein. Er nennt die zentralen Instrumente der lateralen Führung Vertrauen, Verständigung und legitimen Einfluss.

Kühl und Fürstberger sind sich einig: Ohne ein stabiles Vertrauensverhältnis lassen sich im lateralen Kontext keine tragfähigen Arbeitsbeziehungen aufbauen. Leader:innen sind darauf angewiesen, dass ihre Gesprächspartner freiwillig folgen. Das gelingt nur, wenn sie als verlässlich, kompetent und integer wahrgenommen werden. Vertrauen entsteht durch Konsistenz im Verhalten, Transparenz in der Kommunikation und Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit. Ist Vertrauen da, tun Mitarbeitende auch Dinge, deren Sinn ihnen nicht unmittelbar klar ist. Personen nehmen Feedback und Vorschläge eher an. Die Führungsperson kann also mit Hilfe des Vertrauens ihren Willen durchsetzen.

Die Abwesenheit von formaler Autorität bedeutet für Fürstberger, dass Führungspersonen, die in dieser Form führen, ihre Anliegen durch inhaltliche Argumentation und glaubwürdige Kommunikation vermitteln. Sie müssen überzeugen. Ebenso betont Fürstberger die Bedeutung von Beziehungen. In der lateralen Führung sind es nicht Titel oder Organigramme, die Einfluss ermöglichen, sondern gewachsene Netzwerke, persönliche Nähe und gegenseitige Anerkennung. Beides verstehen wir als Ressourcen, mit denen die Führungsperson bei anderen etwas erreichen kann, sie geben also auch Macht.

Anders als bei Vorgesetzten gibt es weniger Anreize, auf laterale Führungskräfte zu hören. Wenn die eigene Führungsrolle von Mitarbeitenden nicht mehr anerkannt wird, verliert man sozusagen direkt «das Mandat». Das betonen die letzten zwei Instrumente Kühls. Legitimer Einfluss entsteht dann, wenn Menschen das Gefühl haben, dass der Einfluss im Sinne des gemeinsamen Ziels ausgeübt wird.

Verständigung bedeutet für Kühl, dass laterale Führung nicht in der Durchsetzung von Einzelentscheidungen besteht, sondern im gemeinsamen Aushandeln von Zielen, Rollen und Vorgehensweisen. Es geht darum, Übereinkünfte herzustellen, die von allen Beteiligten mitgetragen werden. Das setzt voraus, dass Führungspersonen gut zuhören können, unterschiedliche Perspektiven einbeziehen und in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge zu vermitteln. Laterale Führung stellt deswegen hohe Anforderungen an kommunikative, soziale und emotionale Kompetenzen. Wer zwischenmenschliche Qualitäten wie Sympathie und Charisma mitbringt, ist im Vorteil.

«Macht» oder «Einfluss» sind hier nicht als negative Begriffe zu verstehen, im Gegenteil: Die obigen Punkte verdeutlichen, dass laterale Führung stärker von der Anerkennung der Kolleg:innen abhängig ist. Sie funktioniert daher potenziell meritokratischer als traditionelle Führung, weil die Rolle stärker auf den Verdiensten basiert, die das Team als wertvoll erachtet. Ganz generell ist Macht in lateraler Führung stärker legitimiert, sie bleibt aber dennoch Macht.

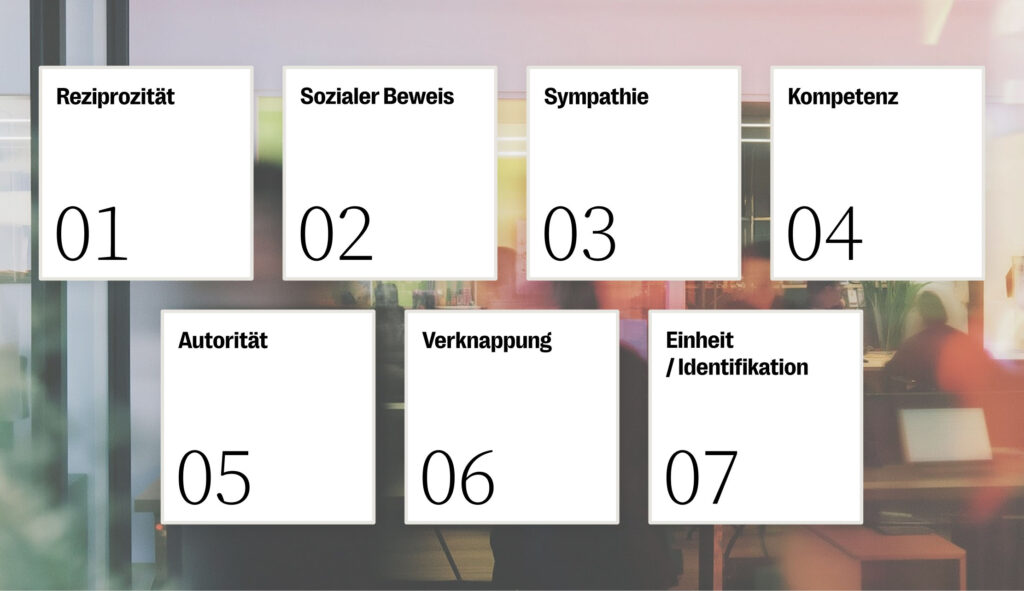

Die sieben Prinzipien der Überzeugung als Theorie des Machtmissbrauchs in der lateralen Führung

Unser Beispiel zeigt: Solange die soziale Vertrauensbasis und Legitimität noch gegeben sind, kann Macht auch in lateraler Führung zu eigenen Zwecken missbraucht werden. Die meritokratische Ausrichtung ist hier kein Allheilmittel. Wie kann Missbrauch erkannt werden? Die sieben Prinzipien des Überzeugens des Sozialpsychologen Robert Cialdini bieten hilfreiche Anhaltspunkte.

So kann etwa das Prinzip der Reziprozität, also «eine Hand wäscht die andere», in einer Arbeitsgruppe zu einem unausgesprochenen Tauschverhältnis führen, bei dem Gefälligkeiten eine stillschweigende Verpflichtung erzeugen. Um dem vorzubeugen, sollten Beteiligte auf Transparenz und klare Absprachen achten. Auch das Prinzip der sozialen Bewährtheit birgt Risiken: Wenn sich Gruppenmitglieder an dem orientieren, was «alle» tun, können abweichende Meinungen unterdrückt werden. Hier ist eine offene Feedbackkultur zentral, in der auch Dissens ausdrücklich erwünscht ist.

Sympathie und Kompetenz sind in der lateralen Führung zentrale Einflussquellen. Doch gerade persönliche Beliebtheit kann, wenn unreflektiert, dazu führen, dass kritische Rückmeldungen vermieden werden. Eine bewusste Trennung von Rolle und Person kann helfen, dies zu vermeiden. Ebenso sollte Autorität, etwa in Form von Expert:innenwissen, nicht unhinterfragt bleiben. Führung auf Augenhöhe bedeutet auch, dass Entscheidungen gemeinsam reflektiert werden.

Schliesslich können auch Knappheit und der Wunsch nach Einheit manipulativ wirken, wenn etwa Zeitdruck aufgebaut oder Gruppenzugehörigkeit emotionalisiert wird. Deshalb ist es wichtig, Räume für Reflexion zu schaffen, in denen Entscheidungen nicht unter Stress oder sozialem Anpassungsdruck getroffen werden müssen.

Der Spannungsregler als Reflexionsmodell

Sabines Integration in das Team ist eine Chance, um neue Impulse einzubringen. Das Team aus unserem Fallbeispiel ist an seinem niedrigsten Punkt. Was braucht Sabine dazu? Warum scheitert das klärende Gespräch in unserem Beispiel? Weil es nicht reicht, über das zu reden, was an der Oberfläche passiert. Menschen benötigen ausreichend Zeit, um sich über die Gründe eines Geschehens im Klaren zu werden, sonst fallen sie, gemäss Cialdini, in eine Knappheitsfalle.

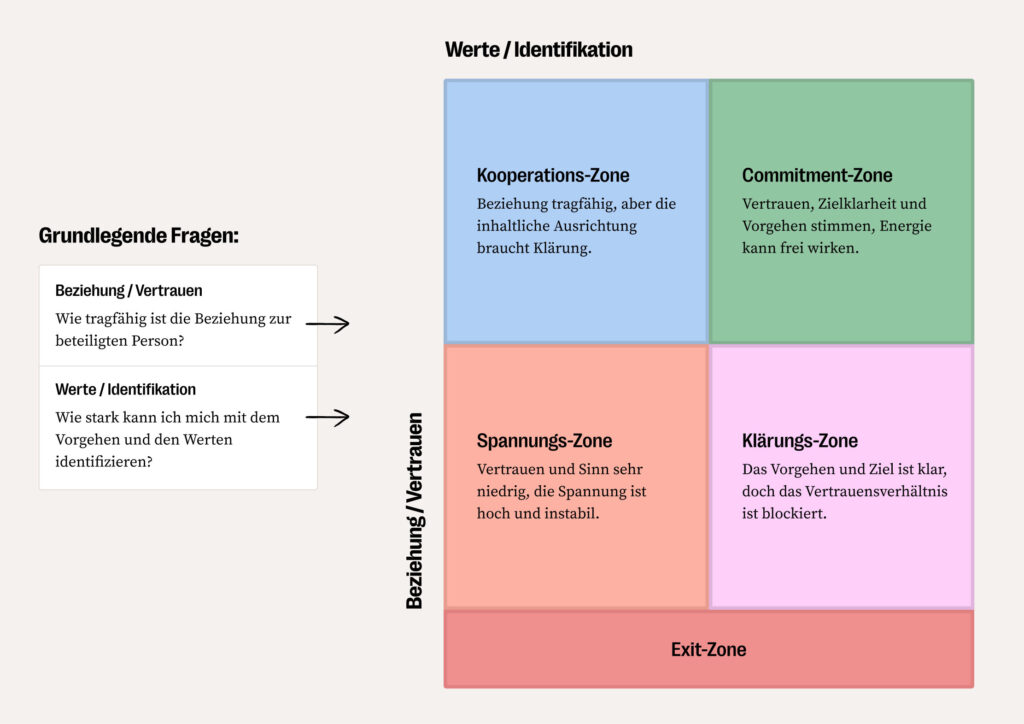

Für uns war zentral, dass das Werkzeug, das wir erarbeiten, aus der Praxis kommt und praktisch anwendbar ist, aber auch der Komplexität von Situationen gerecht wird. Es soll nicht zu stark schematisieren. Basierend auf unseren Erfahrungen haben wir ein Reflexionsmodell erarbeitet, das zwei Dimensionen unterscheidet:

- Vertrauen und Beziehung. Wir haben gesehen, wie wichtig Beziehungen und Vertrauen für Kühl und Fürstberger sind.

- Werte und Identifikation. Indem darüber reflektiert wird, wie die tägliche Arbeit mit den Projektzielen und auch den dahinterstehenden Werten des Unternehmens zusammenhängt, soll Transparenz und Klarheit geschaffen werden. Sie sollen erstens helfen, dass unterschiedliche Rollen die gleiche Sprache sprechen. Zweitens sollen sie verhindern, dass die Arbeit sich zu stark auf festgefahrenen Bahnen bewegt, man sich also zu sehr auf sozial Bewährtes stützt. Beides ist wichtig, um legitime Einflussnahme im Sinne von Kühl zu fördern.

Der Spannungsregler ist unser Awareness- und Reflexionsmodell für laterale Führung. Konkret fragt das Modell:

- Wie tragfähig ist die Beziehung zur beteiligten Person? (Vertrauen/Beziehung)

- Wie stark kann ich mich mit dem Vorgehen und den Werten identifizieren? (Werte/Identifikation)

Jede Frage bildet eine Achse, woraus sich vier Zonen mit unterschiedlichen Dynamiken ergeben. Jede dieser Zonen eröffnet Handlungsmöglichkeiten: klären, verhandeln, stärken oder begrenzen. Eine fünfte Zone repräsentiert den Abbruch der Beziehung, das heisst das Verlassen der Matrix.

1. Commitment-Zone (Vertrauen hoch / Identifikation hoch)

Hier fliesst die Spannung kontrolliert. Die Beziehung ist tragfähig, die Zielsetzung geteilt. Es herrscht gegenseitiges Vertrauen und inhaltliche Übereinstimmung. In dieser Zone besteht eine stabile Basis für eine produktive Zusammenarbeit.

Signale zum Erkennen der Zone: Offene Kommunikation, gegenseitige Unterstützung, die Energie wird in Umsetzung investiert und nicht in Absicherung.

Ziel für diese Zone: Bestehende Energie erhalten und wirksam machen.

Empfohlene Schritte: Um den positiven Zustand zu erhalten, lohnt es sich, regelmässig gemeinsam zu reflektieren. Was funktioniert gut und was stärkt die Beziehung? Erfolge sollten sichtbar gemacht, Verantwortung bewusst verteilt und gegenseitige Wertschätzung aktiv gepflegt werden.

2. Kooperations-Zone (Vertrauen hoch / Identifikation niedrig)

Die Beziehung ist stabil und intakt, doch inhaltlich bestehen Zweifel oder Unklarheiten. Trotz einer guten Atmosphäre ist die Motivation gering, da die Werte nicht übereinstimmen oder der Zweck nicht überzeugend ist.

Signale: Freundlicher Umgang, vages Verständnis von Zielen oder Prioritäten und mit Konflikten wird höflich umgegangen.

Ziel: Gemeinsame Werte und Ziele präzisieren oder neu verhandeln.

Schritte: Hier hilft es, das bestehende Vertrauen zu nutzen, um die unterschiedlichen Vorstellungen zu klären. Mit direkten und offenen Fragen wie «Was brauchst du, um hinter dem Vorgehen zu stehen?» lassen sich unterschiedliche Ansichten sichtbar machen. Kritik kann geäussert werden, sollte aber konstruktiv gehalten werden, um nicht zu demotivieren.

3. Klärungs-Zone (Vertrauen niedrig / Identifikation hoch)

Inhaltlich und Werte basierend besteht Übereinstimmung, doch die Beziehung ist belastet. Aufgrund vergangener Missverständnisse oder ungelöster Spannungen fehlt Vertrauen.

Signale: Mögliche Zusammenarbeit unter Anspannung, unklare Verantwortlichkeiten führen zu Misstrauen und gute Ideen scheitern an Blockaden im Miteinander.

Ziel: Beziehung reparieren, Kommunikation verbessern.

Schritte: Ein direktes, ruhiges Einzelgespräch kann helfen, Misstrauen abzubauen. Die persönlichen Erwartungen sollten offen angesprochen und geklärt werden. Zuhören und anderswie Präsenz zeigen sind hier oft wichtiger, als direkt eine Lösung anzustreben.

4. Spannungs-Zone (Vertrauen niedrig / Identifikation niedrig)

Es bestehen weder Vertrauen noch inhaltliche Übereinstimmung. Die Spannung ist hoch. Frustrationen und Revanchismus können dominieren.

Signale: Konfrontationen oder Rückzug, Gespräche verlaufen zäh oder eskalieren schnell, Wortmeldungen sind von Frustration oder Schuldzuweisungen getrieben, die Performance leidet.

Ziel: Stabilisierung und Klärung von Rollen und Handlungsspielräumen.

Schritte: Es braucht klare Grenzen. Was gibt das Unternehmen vor? Wer ist wofür zuständig? Was gehört nicht in den Scope des Projekts? Erst nachher kann geprüft werden, ob irgendwo Gemeinsamkeiten bestehen. Bei besonders angespannten Situationen ist es legitim, Gespräche zu vertagen oder von einer neutralen Partei begleiten zu lassen.

5. Exit-Zone (Vertrauen fehlt vollständig / Wertebasis fehlt)

Zone ausserhalb der Matrix. Es wurde erkannt, dass weder Beziehungsarbeit noch Wertvorstellungen eine tragfähige Perspektive eröffnen. Es lohnt sich nicht, weitere Energie und Zeit in diese Konstellation zu investieren.

Signale: Wiederholtes Scheitern von Klärungsversuchen, Verweigerung von Kooperation, etablierte Grenzen werden mehrmals nicht respektiert. Es gibt keine Perspektive auf Veränderung.

Ziel: Einen sauberen Schnitt machen, um Ressourcen freizusetzen – für sich selbst und das Team.

Schritte: Wenn weder die Beziehung noch die Wertvorstellungen tragfähig sind, sollte das respektvoll, aber klar kommuniziert werden. Ein Abschlussgespräch kann helfen, die Zusammenarbeit formell zu beenden und die Aufgaben im Team neu zu verteilen.

Der Spannungsregler in der Praxis

Sabine kann den Spannungsregler zunächst aus ihrer persönlichen Perspektive anwenden. Sie reflektiert: Wem vertraue ich? Wer teilt das Ziel? Das Modell hilft, die Situation zu strukturieren. Der Regler kann aber auch aus der Perspektive eines Teams oder einer Organisation ausgefüllt werden. Aus einer Teamperspektive zeigen sich folgende interessante Konstellationen:

Commitment-Zone (Vertrauen hoch / Identifikation hoch)

Kolleg:innen aus dem Designteam: hohe Vertrauensbasis, gemeinsame Zielorientierung. Sabine entscheidet, diese Dynamik bewusst zu stärken.

Klärungs-Zone (Vertrauen niedrig / Identifikation hoch)

Der Kunde als externer Stakeholder wartet immer noch auf ein Konzept, das ihn zufrieden stellt. Er teilt das Ziel, doch das Vertrauen ist nach zwei Misserfolgen angeschlagen. Sabine plant ein Gespräch zur Klärung von Erwartungen.

Spannungs-Zone (Vertrauen niedrig / Identifikation niedrig)

Der Projektleiter hat sein Vertrauen verspielt. Zudem erweckt das wiederholte Zurückhalten von Informationen den Eindruck, dass er sich nicht mit den Zielen von Team und Unternehmen identifizieren kann.

Diese Reflexion mit dem Spannungsregler hilft Sabine, die nächsten Schritte zu planen. Sie priorisiert Gespräche mit dem Team, um ihren Zusammenhalt zu stärken und plant, proaktiv auf den Kunden zuzugehen, um das Vertrauen wiederzugewinnen.

Am wichtigsten ist, wie sie mit dem Teamleiter in der Spannungs-Zone umgeht. Hier hilft nur eine sehr prinzipiengetriebene Herangehensweise. Sie recherchiert Werte und Leitprinzipien der Agentur. Dort gibt es Regeln zur Kommunikation und zum Fluss von Informationen. Sie organisiert auf dieser Basis einen Workshop für das ganze Team. Es gilt, sich wieder an den Unternehmenszielen auszurichten: Nur wenn Information von potenziellen Kund:innen zu den Teammitgliedern fliesst, können diese ihre Arbeit machen.

Das Ziel des Workshops ist es, bestehende Standards in Erinnerung zu rufen, sodass Erwartungen klar sind. Damit ist auch eine Exit-Bedingung gegeben: Falls diese Erwartungen mittelfristig nicht erfüllt werden, lohnt es sich nicht mehr, in diese Beziehung zu investieren. Wir befinden uns in der Exit-Zone.

Das sind Mittel, um das Team auf der Werteachse neu auszurichten. Genauso wichtig ist die Vertrauensachse. Unser Musterbeispiel schweigt sich über die Motive des Projektleiters aus. Warum hat er das Bedürfnis, den Fluss von Informationen so stark zu kontrollieren? Treibt ihn die Angst, nicht mehr gebraucht zu werden? Das ist eine schwierige Situation, aber man kann über Zeit das verlorene Vertrauen zurückgewinnen, indem längerfristig an Gewohnheiten gearbeitet wird.

Unserer Erfahrung nach kann die Mehrheit der Fälle tatsächlich gelöst werden. Es ist aber auch möglich, dass ein fundamentales Misalignment bei den Unternehmenswerten vorliegt. Wenn der Projektleiter zum Beispiel die Geschäftsbeziehung torpediert, damit er selbst eine Agentur gründen und den Kunden abwerben kann, ist klar, dass man nicht mehr auf Augenhöhe kommunizieren kann. Ein Projektleiter, der nicht mehr am Erfolg des Unternehmens interessiert ist, identifiziert sich schlicht nicht mehr mit den Werten dieses Unternehmens. Dann sollte keine Energie mehr in die Arbeitsbeziehung gesteckt werden. Es ist unser Ziel, dass der Spannungsregler einem auch bei schwierigen Entscheidungen Rückhalt gibt.

Einschränkungen und Grenzen des Spannungsreglers

Wir sind überzeugt davon, dass der Spannungsregler ein sinnvolles Werkzeug im Werkzeugkasten jeder lateralen Führungsperson darstellt. Da es sich um ein Modell handelt, das Awareness und Reflexion stärken soll, kann es auch bereits zu Beginn eines Projekts eingesetzt werden, um sowohl das Team als auch die Projektleitung für mögliche Spannungen zu sensibilisieren. Der Regler stellt die Beziehungsebene ins Zentrum und fördert die bewusste Auseinandersetzung mit Werten. Das sind zwei Dimensionen, die unserer Erfahrung nach zu wenig bewusst reflektiert werden, für ein stabiles Fundament zur Zusammenarbeit aber essenziell sind.

Es lohnt sich, zu verschiedenen Etappen und aus verschiedenen Perspektiven, Standortbestimmungen vorzunehmen. Dann kann der Spannungsregler nicht nur als Werkzeug für Krisensituationen dienen, sondern auch Teammitglieder durch alle Projektphasen hindurch positiv begleiten.

Uns Autor:innen ist es wichtig, herauszuarbeiten, dass es Situationen gibt, wo der Regler an seine Grenzen kommt. Unter gewissen Rahmenbedingungen, z. B. sehr hierarchischen Unternehmen und ohne Schutz aus der eigenen Linie, können Spannungen nicht so angesprochen werden, wie es der Spannungsregler vorsieht. Oftmals ist der Druck so gross, dass wir uns leider nicht die Zeit nehmen, Spannungen richtig anzugehen. Es gibt dann keinen Raum für die Anwendung und der Spannungsregler selbst bietet dazu (noch) keine Lösung an.

Der Spannungsregler hat nicht den Anspruch, jede Spannung aufzulösen. Wir skizzieren hier nur die ersten Schritte. Konkrete Lösungsvorschläge müssten den jeweiligen Anwendungskontext berücksichtigen. Es dauert lange, bis Vertrauen wieder aufgebaut ist. Auch wenn Spannungen gelöst werden können, wird das Team wahrscheinlich eine Zeit lang nicht mehr performen wie zuvor. Gewisse Situationen können auch so weit eskalieren, dass es eine Weisungsbefugnis braucht, zum Beispiel wenn eine neue Teamkonstellation notwendig ist. In vielen Kontexten kann ohne die Mittel der hierarchischen Führung kein vernünftiger Exit vollzogen werden.

Werte und Sinnhaftigkeit sind ein zentrales Element des Spannungsreglers. Unserer Erfahrung nach gibt es viele Unternehmen, deren Werte und Vision noch gar nicht als solche schriftlich festgehalten wurden, so zum Beispiel bei Familienunternehmen. Werte werden dann einfach durch die Unternehmenskultur vermittelt und sind oftmals intransparent. Bei vielen anderen Unternehmen hingegen gibt es zwar Regelungen, diese sind aber oftmals nur Papiertiger und werden nicht richtig gelebt. In beiden Fällen wird der Spannungsregler wenig effektiv sein, da er transparente Werte voraussetzt, auf die man entweder durch Unternehmenskultur oder -führung verpflichtet werden kann.

Kurzschlüsse vermeiden mit dem Spannungsregler

Unser Fallbeispiel zeigt exemplarisch, wie gravierend sich auch in einem lateralen Kontext Führungsverhalten auf Teamdynamik und Projekterfolg auswirken kann – im Guten wie im Schlechten. Wenn Führung versagt, entsteht Überspannung, die sich in Rückzug, Frustration und Leistungsabfall zeigt. Im schlimmsten Fall eskaliert die Situation, wie bei einer Stromleitung, zum Kurzschluss. Teams sind komplett blockiert und nicht mehr arbeitsfähig. Kolleg:innen verlassen das Team und das Ganze muss, elektrischen Strömen gleich, erst einmal durch Erdung neutralisiert werden. In Unternehmen mit gemischten Hierarchien bedeutet dies oftmals das Einschreiten der Geschäftsleitung mit Weisungsbefugnis. Um beim Bild zu bleiben: Erdung bedeutet, Spannungen können nicht mehr ohne Verlust abgeführt werden. Besser ist es, lateral anzusetzen und früher zu regulieren.

Mit dem Spannungsregler wollen wir dazu einen Beitrag leisten. Er ist keine Patentlösung, sondern bietet eine Standortbestimmung, aber wir hoffen, dass er allen Anwender:innen durch strukturierte Reflexion zeigen kann, wo es zu regulieren gilt, bevor es zum Kurzschluss kommt und man inmitten eines Haufens ausgebrannter Glühbirnen steht. Das Ziel ist es, die Spannung auf einem produktiven Niveau fliessen zu lassen und so für gute Energie zu sorgen.

Lade hier den Spannungsregler herunter:

Spannungsregler – Ein Reflexionsmodell für Teamdynamiken

(PDF, 404KB)

—

Quellen

Kühl, S. (2017). Laterales Führen – Eine kurze organisationstheoretisch informierte Handreichung. Springer.

Fürstberger G. & Ineichen T. (2016). Commitment gewinnen als laterale Führungskraft. Haufe.

Cialdini, R. B. (2017). Die Psychologie des Überzeugens. Hogrefe.

Glasl, F. (2013). Konfliktmanagement. Haupt Verlag. https://www.landsiedel.com/at/wissen/eskalationsstufen.html

Hinweis zur KI-Nutzung

In diesem Essay wurde Künstliche Intelligenz zu Recherchezwecken verwendet.