The Creativity Paradigm. Wie Kreativität zum strategischen Führungsinstrument wird

Von Kristian Bader, Andrea Gerber, David Krauer, Harald Podzuweit und Sanaz Wasser

–

«Alles, was wir wirklich über gute Zusammenarbeit wissen, haben wir schon früh im Leben gelernt.»

–

Damals, als wir uns im Kinderzimmer gegenseitig Geschichten erzählten, uns in Rollenspielen unsere Welt vorstellten und dabei spielerisch lernten, wie man Ideen teilt und gemeinsam weiterentwickelt … Als wir Rückmeldung in Form eines Lächelns oder eines selbstgemalten Sterns auf einem Blatt Papier bekamen – und wussten, dass wir gesehen werden … Wenn wir beim Kochen halfen, nicht weil es in der Stellenbeschreibung stand, sondern weil wir Teil des Ganzen sein wollten … Doch irgendwo auf dem Weg ins «Erwachsenenleben» – in der Schule, im Sitzungszimmer, im KPI-Dschungel – wurde diese Kreativität, dieser Schatz aus kindlicher Neugier, emotionaler Intelligenz und zwischenmenschlichem Gespür in eine stille Schublade gelegt und ging vergessen.

In diesem Essay wollen wir diese Schublade wieder öffnen – und das Potenzial aufzeigen, das in der Kreativität liegt, die aus zugewandter Sprache, in gemeinsamem Ausprobieren und aus einem wertschätzenden Miteinander entsteht. Wir Autor:innen sind überzeugt: Die Kompetenzen, die uns als Kinder stark gemacht haben, sind dieselben, die heute Teams in Organisationen kreativ, resilient und wirksam machen.

Das Fehlen von Kreativität in vielen Organisationen

Doch was geschieht, wenn die Spielwiese von damals zu einer funktionsbezogenen Organisation geworden ist? Wenn aus den Träumen der Zukunft plötzlich reale Komplexität wird – basierend auf Zielvorgaben, Krisen und permanentem Wandel? Unsere Erinnerungen an Vertrauen, Spiel und ehrliche Kommunikation stehen im Kontrast zu den Führungsrealitäten vieler Unternehmen. Inmitten technologischer Umbrüche, gesellschaftlicher Spannungen und ökologischer Krisen geraten traditionelle Führungsbilder ins Wanken: Kontrolle tritt an die Stelle von Beziehung, Effizienz verdrängt Exploration.

Wir fünf Autor:innen kommen aus unterschiedlichen Branchen, Disziplinen und Lebenswelten und doch haben wir eins gemeinsam: Wir arbeiten gerne mit Menschen. Und wir wollen unsere Zukunft nicht verwalten, sondern gestalten. So verschieden unsere beruflichen Erfahrungen auch sind, teilen wir die Haltung: die Überzeugung, dass Vertrauen und eine wertschätzende Kommunikation nicht einfach ein Add-on sind, sondern Voraussetzung für kreative und nachhaltige Zusammenarbeit.

Healthy Quick Food als Fallbeispiel

In unserem Essay steht die Kreativität im Zentrum, und wie diese durch aktive Kommunikation mit und zwischen Mitarbeitenden und durch organisatorische Massnahmen gefördert werden kann. Wir beschreiben unsere Vorschläge und Erfahrungen anhand der fiktiven Firma Healthy Quick Food und den Protagonist:innen Heinz und Claudia.

Healthy Quick Food ist ein erfolgreich etabliertes Unternehmen in der Lebensmittelbranche und steht für gesundes und schnell zubereitetes Essen. Mit einer stabilen finanziellen Basis, hoher Markenbekanntheit und einem treuen Kund:innenstamm ist die Firma in ihrem Marktsegment seit Jahren sehr gut positioniert. Dennoch sieht sich das Unternehmen mit tiefgreifenden Veränderungen in seinem Umfeld konfrontiert, etwa durch veränderte Konsumgewohnheiten, neue Nachhaltigkeitsstandards und technologische Innovationen.

Heinz, 67 Jahre alt, ist Gründer und Inhaber von Healthy Quick Food. Er hat das Unternehmen mit Weitblick und klaren Werten aufgebaut und steht bis heute für Kontinuität, Verlässlichkeit und traditionelle Geschäftsprinzipien. In seiner Freizeit spielt er gerne Golf mit alten Freunden, schätzt bewährte Methoden und trifft Entscheidungen lieber auf Basis von Erfahrung als von Trends. Veränderung betrachtet er mit Skepsis – es sei denn, sie ergibt sich aus einem echten, persönlichen Dialog. Besonders offen zeigt er sich im Gespräch mit seinem Enkel, dessen Neugier und Sicht auf die Zukunft ihn immer wieder zum Nachdenken bringen.

Claudia ist 42 Jahre alt, ist Leiterin Marketing & Kommunikation bei Healthy Quick Food. Sie ist begeisterungsfähig, vielseitig engagiert und neugierig. Claudia erinnert sich noch immer gerne daran, wie Ideen als Kind entstehen durften: aus dem Austausch mit Freund:innen, aus Fantasie, aus gemeinschaftlichem Tun. Diese Haltung prägt auch Claudias Führungsstil. Ihre kreative Ader zeigt sich in ihrer Leidenschaft für Musik, ihrem Interesse an anderen Kulturen und insbesondere an deren kulinarischen Traditionen.

Von ihrem CEO Heinz hat Claudia nun den Auftrag bekommen, ein Konzept für die zukünftige Positionierung der Healthy Quick Food zu erstellen: «Gemeinsam gestalten wir die Zukunft.»

Aus ihrer Erfahrung weiss Claudia, dass es bei den Mitarbeitenden nicht an Kreativität und Ideen mangelt. Vielmehr fehlt die Kultur, der Kreativität Raum zu geben und den Ideen Gehör zu verschaffen. Es fehlt eine Kultur, in der Fehler Teil des Lernens sind. Die Mitarbeitenden zeigen eine Haltung, die viele aus der Schulzeit kennen: Wer auf Nummer sicher geht, wird belohnt. Wer wagt, riskiert Ablehnung. Perfektionismus und Hierarchiedenken ersticken den Mut zur Mitgestaltung. Um den erhaltenen Auftrag umsetzen zu können, muss Claudia es schaffen, die Kultur im Unternehmen zu ändern.

Doch wie kann eine solche Kultur entstehen?

Leadership neu denken – Kreativität als Schlüsselkompetenz

Wir verstehen Kreativität als Führungsinstrument, nicht zur Kontrolle, sondern als Gestaltungsaufgabe. Kreative Leader:innen fördern das Denken ausserhalb der gewohnten Bahnen – mit Fragen wie «Was wäre, wenn?» oder «Was würde passieren, wenn?». Ein Perspektivenwechsel eröffnet neue Sichtweisen auf festgefahrene Situationen und schafft eine höhere Problemlösungskompetenz. Menschen, die kreativ führen, können Ambiguität nicht nur aushalten, sondern aktiv nutzen. Gerade in Veränderungsprozessen ist diese Haltung Gold wert. Wir sind überzeugt: Wenn Führungskräfte Mitarbeitenden auf Augenhöhe begegnen, entsteht nicht nur mehr Engagement, sondern auch eine echte Verbindung und eine bessere Wirksamkeit.

Wir sind der Meinung, dass Kreativität eine unverzichtbare Fähigkeit für Leadership ist. In ihrem Buch «Der Kreativitätscode» bezeichnen Brunner und Sellmann kreatives Denken sogar explizit als Führungsaufgabe. Dabei machen sie deutlich, dass Kreativität nicht wie in einem Genie-Mythos nur besonderen Menschen vorbehalten ist, sondern in jedem von uns steckt und erlernbar ist. Wir folgen dieser Definition, wonach Kreativität die Fähigkeit beschreibt, in verschiedenen Kontexten vorhandenes Wissen, Fertigkeiten und Haltungen neu zu verknüpfen, um systematisch originelle Lösungen und innovative Konzepte zu entwickeln.

In der Folge beschreiben wir vier Methoden – Hypothesenarbeit, Kudo-Karten, Liminale Zonen und Zweisprachen-Modell. Anschliessend zeigen wir auf, wie Claudia die jeweilige Methode in ihre Führungsarbeit integriert und ergänzen die Beschreibung mit unseren eigenen Erfahrungen.

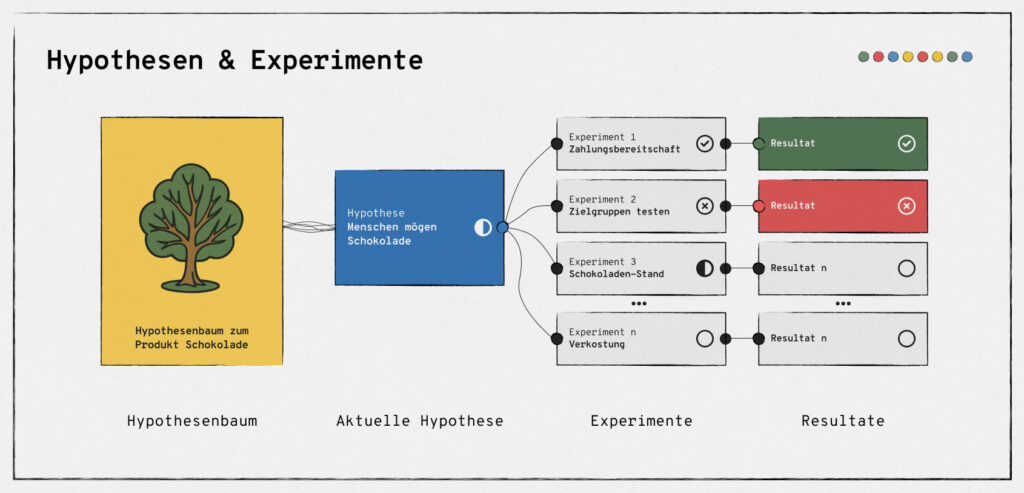

1) Hypothesenarbeit – Lernen als kreative Praxis

Theorie

Die Hypothesenarbeit ist ein zentrales Instrument, um Lernen als aktiven, kreativen Prozess zu gestalten. Es ist ein Ergebnis kontinuierlicher Falsifikation: Hypothesen werden formuliert, getestet und – wenn nötig – verworfen. Im organisationalen Kontext bedeutet dies: Hypothesenarbeit ermöglicht es Teams, Annahmen bewusst zu machen, Denkgrenzen zu hinterfragen und Handlungsoptionen systematisch zu erweitern. Der Fokus liegt dabei nicht auf «richtig» oder «falsch», sondern auf Erkundung, Dialog und kollektiver Lernbewegung. Durch kleine, gezielte Experimente im Alltag wird Lernen erfahrbar – als aktiver Beitrag zu Innovation und als Basis für fundierte Entscheidungen im Ungewissen.

Anwendung in der Praxis

Die Ausgangslage war deutlich: Strategische Entscheidungen traf bislang fast ausschliesslich Heinz – zentralisiert und ohne echte Einbindung der Mitarbeitenden. Die Folge: geringe Identifikation, begrenzte Innovationskraft. Claudia entscheidet sich nun für einen mutigen Schritt: Statt ihrem Team vorgefertigte Strategien zu präsentieren, schafft sie eine Struktur für gemeinsames Denken und öffnet so Räume, in denen nicht das Ergebnis, sondern der Entdeckungsprozess zählt. Sie setzt auf die Methodik der Hypothesenbäume, ein Instrument zur strukturierten Auseinandersetzung mit neuen Fragestellungen. Statt Strategien top-down vorzugeben, lädt sie zur aktiven Mitgestaltung ein: Jedes Teammitglied bringt Hypothesen ein, basierend auf realen Erfahrungen mit Kund:innen, Prozessen oder Produkten. Es entsteht ein Raum für Perspektivenwechsel, für bewusstes Infragestellen, für gemeinsames Ausprobieren. Insgesamt entstehen neun Hypothesen, von denen sechs getestet werden. Drei konkrete Produktfeatures gehen daraus hervor, inspiriert vom direkten Nutzer:innenfeedback.

Download: Hypothesen & Experimente Canvas (PDF, 4.2MB)

Mit der Hypothesenarbeit verfolgt Claudia das Ziel, das strategische Denken zu demokratisieren. Die beteiligten Mitarbeitenden definieren ihre Hypothesen, leiten Experimente ab, setzen Zeitrahmen und messen Ergebnisse. Reflexionen im Team ermöglichen eine stetige Weiterentwicklung. Doch der eigentliche Erfolg liegt tiefer: Das Team ist engagierter, Prioritäten werden für alle klarer, der kreative Prozess wirkt verbindlicher. Claudia erkennt: Kreativität braucht Struktur, Vertrauen – und den Mut, Unfertiges zu akzeptieren. Gleichzeitig begegnet ihr Widerstand: Nicht alle Mitarbeitenden können Unsicherheit sofort annehmen. Wo lange Kontrolle herrschte, ist die Angst vor Fehlern spürbar. Claudia weiss: Vertrauen wächst langsam. Aber genau hier, wo Unsicherheit nicht verdrängt, sondern angenommen wird, beginnt wirksame Zusammenarbeit.

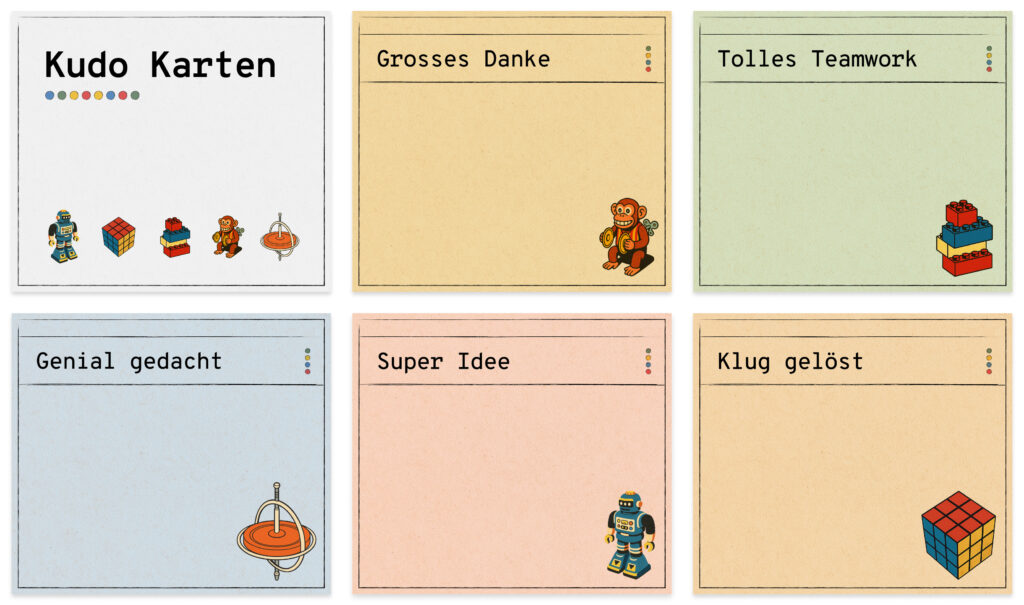

2) Kudo-Karten – Feedbackkultur im Alltag

Theorie

Kudo-Karten sind ein niederschwelliges, wirkungsvolles Instrument zur Förderung einer positiven Feedbackkultur und ermöglichen spontane, authentische Wertschätzung im Arbeitsalltag – abseits formaler Leistungsbeurteilungen. In der psychologischen Forschung gilt soziale Anerkennung als ein zentraler Faktor für intrinsische Motivation und psychologische Sicherheit. Kudo-Karten machen diese Anerkennung sichtbar, stärken das Vertrauen innerhalb von Teams und fördern eine Kultur des Miteinanders. Gerade in kreativen Prozessen, die Offenheit und Verletzlichkeit erfordern, fungiert Dankbarkeit als «Resonanzverstärker»: Sie schafft emotionale Verbindung, senkt soziale Barrieren und öffnet den Raum für mutige Ideen.

Anwendung in der Praxis

Es sind oft die kleinen Gesten der Wertschätzung, die Verbindung schaffen. Was im Privaten jedoch selbstverständlich ist, fehlt im Berufsalltag oft: gelebte Anerkennung. Claudia erkennt, dass dies auch bei der Healthy Quick Food der Fall ist und führt daher im Team Kudo-Karten ein – handgeschriebene oder digitale Botschaften, mit denen sich Mitarbeitende spontan bei Kolleg:innen bedanken können. Die Karten tragen Überschriften wie «Grosses Danke», «Super Idee», «Tolles Teamwork». Wöchentlich werden sie vorgelesen, sichtbar aufgehängt, gefeiert – im analogen wie im digitalen Raum. Bereits nach vier Wochen sind über 30 Karten im Umlauf. Der Ton im Team verändert sich: die Beteiligung in Meetings steigt, das Zuhören wird aufmerksamer, das Miteinander spürbar wärmer. In einer internen Befragung verbessert sich der Vertrauensindex deutlich. Die Wirkung zeigt sich nicht nur in Zahlen. Claudia beobachtet, wie Ideen leichter entstehen und Verantwortung selbstverständlicher übernommen wird. Kreatives Risiko wird nicht mehr als Gefahr empfunden, sondern als Ausdruck lebendiger Zusammenarbeit.

Download: Kudo-Karten (PDF, 6.2MB)

Ein weiteres Muster wird sichtbar: Wo offen gelobt wird, wächst auch das Bedürfnis nach ehrlichem, konstruktivem Feedback. Claudia erkennt: Wertschätzung schafft nicht nur Nähe, sondern auch die Grundlage für offene Kritik. Diese Balance ist anspruchsvoll – doch genau darin liegt der Reifegrad einer Feedbackkultur: nicht weichgespült, sondern wachsend.

Doch Wandel braucht Fingerspitzengefühl. Manche begegnen der neuen Praxis mit Skepsis – aus Sorge, dass Wertschätzung zur Pflichtübung verkommt. Claudia nimmt diese Zweifel ernst, denn sie weiss: Echte Anerkennung lässt sich nicht verordnen. Sie lebt von Freiwilligkeit, Echtheit und einem respektvollen Miteinander. Claudias wichtigster Lernmoment: Anerkennung wirkt im Kleinen. Nicht laut, sondern persönlich. Nicht perfekt, sondern echt. Und genau darin liegt ihre Kraft: Sie verändert nicht nur Verhalten, sondern das Verhältnis zueinander und untereinander.

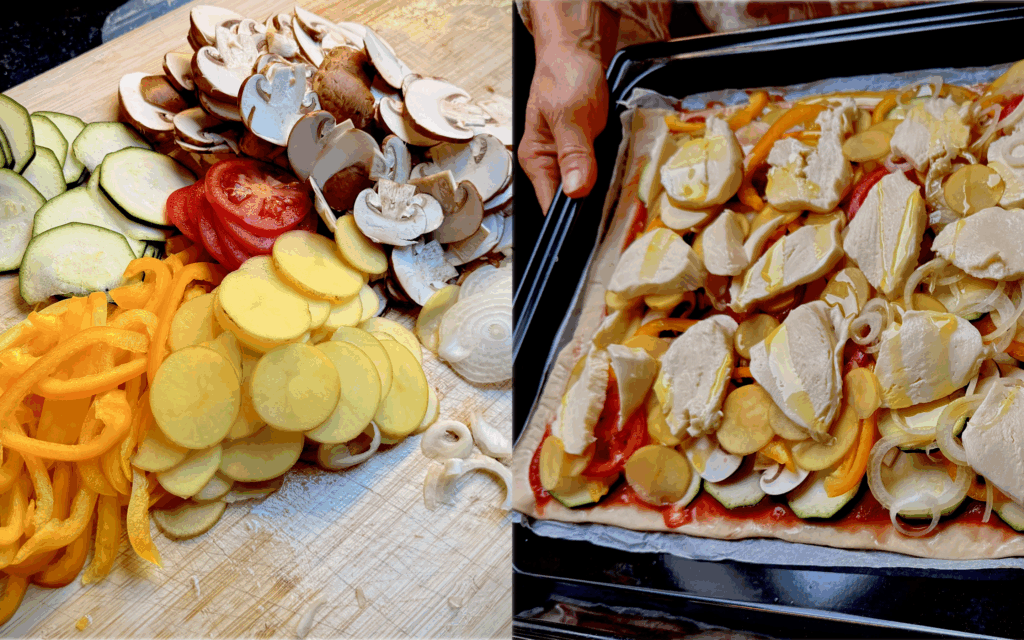

3) Liminale Zonen – Soziale Räume zur Vertrauensbildung

Theorie

Vertrauen entsteht nicht auf Kommando – es bildet sich in sozialen Räumen, in denen Menschen sich jenseits funktionaler Rollen begegnen dürfen. Gemeinsames Kochen fungiert in vielen Teams als soziales Ritual, das Hierarchien relativiert und persönliche Verbindung ermöglicht. In der Organisationsforschung gelten solche Räume als liminale Zonen, in denen sich formelle Strukturen auflockern und neue Beziehungsmuster entstehen können. Gerade in kreativen Kontexten ist diese Form des informellen Zusammenseins essentiell: Sie fördert psychologische Sicherheit, erleichtert offene Kommunikation und schafft eine geteilte Erfahrungsgrundlage, auf der Zusammenarbeit aufbauen kann. Vertrauen mag sich nicht planen lassen, doch es lässt sich kultivieren. Und manchmal beginnt es tatsächlich mit gemeinsam geschnittenem Gemüse.

Anwendung in der Praxis

Claudia weiss, dass Kreativität dort gedeiht, wo Menschen sich sicher fühlen, wo sie nicht nur funktionieren, sondern sich zeigen dürfen, mit Ideen, Fragen und Zweifeln. Im Arbeitsalltag gibt es oft keine Gelegenheit, da sich dort Gespräche primär um Aufgaben und nicht um Haltungen drehen. Deshalb entscheidet sich Claudia für einen ungewöhnlichen Weg der Teamentwicklung: gemeinsames Kochen. Zweimal im Monat wird die Küche in der Firma zum Begegnungsort. Es wird geschnippelt, gerührt, gelacht – gemeinsam, ohne Agenda. Claudia steht selbst mit am Schneidebrett. Sie hat ihre Rolle erweitert. Als Vorgesetzte ist sie zugleich als Mitglied im Team integriert.

In dieser informellen Atmosphäre lösen sich Hierarchien fast von selbst auf. Gespräche entstehen, wo sonst nur Protokolle gesprochen werden. Zwischen dampfenden Töpfen wird nicht nur über Ernährung geredet, sondern über Organisation, Zusammenarbeit und Kultur. Kochen wird zum Ritual, das Nähe schafft – ohne sie zu erzwingen. Die gemeinsame Zeit verändert Beziehungen. Fachbereiche entdecken gemeinsame Anliegen, spontane Projektideen entstehen quer über Abteilungen hinweg. In einer internen Umfrage berichten viele von gesteigertem Zusammenhalt und Motivation.

Download: Rezeptideen für Teams (PDF, 4.8MB)

Natürlich verläuft auch dieser Prozess nicht reibungslos. Manche empfinden das Format zunächst als ungewohnt – die Nähe zur Chefin, die informelle Umgebung, die Unsicherheit über unausgesprochene Erwartungen. Claudia begegnet dieser Skepsis mit Offenheit: Alles ist freiwillig. Es geht nicht ums perfekte Gericht, sondern um den gemeinsamen Moment. Eine weitere Herausforderung ist, dass das Ritual nicht durch den Arbeitsdruck wieder verdrängt wird. Daher plant Claudia die Koch-Sessions langfristig und macht sie über Termine in den Kalendern ihrer Mitarbeitenden sichtbar.

4) Das Zweisprachen-Modell – Brücken schlagen zwischen Sinn und Zahlen

Theorie

Innovationen scheitern oft nicht an mangelnden Ideen, sondern an unsichtbaren Barrieren – nicht zwischen Nationen, sondern zwischen Denkwelten. Das Zweisprachen-Modell beschreibt die Fähigkeit, zwischen der präzisen Fachsprache (z. B. aus Technik, Management oder Forschung) und einer alltagsnahen, emotionalen Sprache zu wechseln. Doch mehr noch: Es geht nicht nur um sprachliche Übersetzung, sondern um kommunikative Brücken zwischen Haltungen, also zwischen unterschiedlichen Denk-, Werte- und Erfahrungsräumen.

In Organisationen ermöglicht diese kommunikative Beweglichkeit die Begegnung zwischen Menschen mit verschiedenem Erfahrungshintergrund – zwischen Analytiker:innen und Visionär:innen, zwischen Sicherheitsbedürfnis und Innovationslust. Das Modell ist theoretisch anschlussfähig an Luhmanns Systemtheorie oder an das Konzept der «boundary objects» von Star und Griesemer, die zwischen Sinnsystemen vermitteln. Doch es lässt sich auch mit Martin Permantiers Haltungstheorie verbinden: Denn durch sprachliche Anschlussfähigkeit entsteht die Möglichkeit, eigene Haltungen zu erweitern, ohne alte zu verleugnen.

Wer kreativ führen will, muss also nicht nur Ideen haben, sondern auch eine Sprache finden, die andere erreicht – verständlich, resonant, kontextsensibel. Transformation beginnt selten mit Konzepten. Sie beginnt mit Worten, die Brücken schlagen – zwischen Köpfen, Herzen und Perspektiven.

Anwendung in der Praxis

In der Zusammenarbeit mit Heinz erkennt Claudia, dass sie und er nicht nur unterschiedliche Sprachen sprechen, sondern aus verschiedenen Denkhaltungen heraus agieren. Claudia führt explorativ, nutzt visuelle Sprache, denkt in Möglichkeiten und lädt zu Offenheit ein. Heinz hingegen ist faktenorientiert, denkt in Zahlen, sucht nach Klarheit, Struktur und Planungssicherheit. Ihre Sprache: offen, kreativ, sinnsuchend. Seine Sprache: rational, prüfend, absichernd.

Anfangs prallen diese Haltungen aufeinander. Doch statt aufzugeben, erkennt Claudia: Es geht nicht darum, sich anzupassen, sondern darum, neue Verbindungslinien zu schaffen. Sie beginnt, zweisprachig zu kommunizieren – nicht als Trick, sondern als Brücke. Im Team spricht sie in Potenzialen: mit Storyboards, Skizzen, offenen Fragen. Mit Heinz übersetzt sie diese Impulse in Zahlen: mit Auswertungen, KPIs und Marktbewertungen. Wo das Team in Möglichkeiten denkt, spricht sie mit Heinz in Excel.

So bewegt sich Claudia zwischen Beziehungslogik und Effizienzsprache, zwischen Veränderungsenergie und Prozesssicherheit – zwischen systemischem Denken und betriebswirtschaftlicher Präzision. Keine der Sprachen ist «richtiger», doch ohne Vermittlung bleibt jede für sich unvollständig. Was gebraucht wird, ist die Fähigkeit zur Übersetzung zwischen Mindsets. Claudia lernt: Diese Art der Führung erfordert nicht nur Kommunikation, sondern narrative Intelligenz, d. h. die Fähigkeit, in Bildern, Zahlen und Worten Sinn zu stiften. Sie wird zur Dolmetscherin zwischen Haltungen.

Der Weg ist nicht friktionsfrei. Teammitglieder irritiert es, wenn kreative Konzepte plötzlich in KPI-Formaten münden. Heinz zögert, wenn ihm Prototypen ohne messbare Ergebnisse präsentiert werden. Doch durch Claudias Übersetzungsarbeit entstehen neue Räume der Verständigung. Und mehr noch: Heinz beginnt, Muster zu erkennen, die vorher nicht zugänglich waren.

In dieser Bewegung entwickelt sich nicht nur die Zusammenarbeit weiter, sondern auch die beteiligten Personen. Haltungen erweitern sich dort, wo Kommunikation Brücken schlägt – nicht indem alte Haltungen ersetzt, sondern indem neue integriert werden. So wird aus Kommunikation Entwicklung. Nicht durch Überzeugung, sondern durch Anschlussfähigkeit.

Fazit

Unsere Auseinandersetzung mit dem Creativity Paradigm zeigt klar: Kreativität ist weit mehr als ein Werkzeug zur Ideenfindung. Für Führungskräfte wird sie zur entscheidenden Ressource, um Beziehungen aktiv zu gestalten, Vertrauen aufzubauen und Organisationen wirksam zu führen. In einer zunehmend komplexen Welt ist Kreativität der Golden Nugget erfolgreicher Führung – nicht als angeordnete Methode, sondern als Haltung, die Räume für Resonanz, Dialog und gemeinsames Lernen schafft.

Am Beispiel von Quick Healthy Food wird deutlich, dass Führung heute bedeutet, unterschiedliche Sichtweisen miteinander zu verbinden, Sicherheit für Experimente zu schaffen und Wertschätzung aktiv vorzuleben. Kreativität zeigt sich gerade in diesen Zwischenräumen, in denen echte Beziehungspflege möglich wird, jenseits von reiner Steuerung und Kontrolle.

Dies entspricht auch der gemeinsamen Sichtweise der Autorinnen und Autoren dieser Arbeit. Die beschriebenen Prinzipien – Experimente zulassen, Wertschätzung kultivieren, soziale Räume schaffen und Verbindung vor Bewertung stellen – bilden den kulturellen Boden, auf dem kreative Energie wächst. Sie ermöglichen es Führungspersonen, ihre Teams nicht nur zu steuern, sondern sie auf einem gemeinsamen Entwicklungsweg zu begleiten. So wird Kreativität zur tragenden Säule einer Führung, die nachhaltig wirkt, Sinn stiftet und Organisationen befähigt, sich beständig weiterzuentwickeln. Lasst uns neue Denk- und Begegnungsräume öffnen: für mehr Tiefe, mehr Verbindung und mehr Wirkung. Es ist Zeit, Führung nicht nur neu zu denken, sondern neu zu fühlen, zu leben, zu teilen.

—

Quellen

Brunner, J. & Sellmann, C. (2024). Der Kreativitätscode. 25 Erfolgsregeln für ihre Kreativität. Vahlen. https://doi.org/10.15358/9783800674763

Goller, I. & Laufer, T. (2023). Psychologische Sicherheit in Unternehmen. Wie Hochleistungsteams wirklich funktionieren. In Essentials. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21338-1

Grand, S. & Weckerle, C. (2024). Strategische Kreativität. Zukunft gestalten, um Gegenwart zu verändern. Versus.

John, M. (2022, 13. Januar). Was sind Liminal Spaces? Von der Magie der Schwellenräume. Giersch – Magazin für Stadtraum und Natur. https://gierschmagazin.de/2022/01/13/was-sind-liminal-spaces-von-der-magie-der-schwellenraeume/

Just Barcamps. (2022). Vorlagen für Kudo-Karten (nicht nur) für Barcamps [PDF]. https://just-barcamps.com/wp-content/uploads/2022/12/Kudo-Karten-von-JUST-BARCAMPs-Lizenz-CC-BY-ND-40.pdf

Kriz, J. (2016). Systemtheorie für Coaches. Einführung und kritische Diskussion. In Essentials. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13281-1

Permantier, M. (2023). Haltung erweitern. Transformationsimpulse: Ich, wir, alle gestalten Transformation. Vahlen.

Star, S. L., Giessmann, S. (Hrsg.), & Taha, N. (Hrsg.) (2017). Grenzobjekte und Medienforschung. transcript. https://doi.org/10.1515/9783839431269