Chaos to Stability. Psychologische Sicherheit als Schlüssel zur Führung in unsicheren Zeiten

Von Angelika Shaba Dreher, Tu-Menn Giang, Roger Heid, Maike Michel, Noël Oegerli und Christian Schnellmann

Sandra, Teamleiterin bei der landesweit tätigen Eventagentur Eventure AG, starrt auf ihren überfüllten Kalender. Drei Grossprojekte laufen parallel, zwei Mitarbeitende sind krankheitsbedingt ausgefallen und die Branche wandelt sich schneller als je zuvor. Noch vor einem Jahr organisierte die Eventure AG klassische Präsenzveranstaltungen – heute schwanken die Kund:innenbedürfnisse zwischen physischen, hybriden und virtuellen Formaten. Digitalisierung, Pandemie und KI haben die Spielregeln grundlegend verändert.

Sandra weiss, dass sie nicht die Einzige ist, die sich überfordert fühlt. Im mittleren Management der Eventure AG herrscht spürbare Ratlosigkeit. Der Verwaltungsrat fordert Fortschritt und Anpassung an die neuen Marktbedingungen, doch eine klare Strategie für den Umgang mit dieser Komplexität fehlt. Entscheidungen werden hastig getroffen, dann wieder revidiert. Neue Tools werden eingeführt, bevor die alten richtig funktionieren. Die Kommunikation zwischen den Hierarchieebenen wird zunehmend angespannt.

Die Eventure AG ist nur ein Beispiel – halb fiktiv, halb real – für ein Unternehmen, von denen es heute viele gibt. Wir, die Autoren:innen dieses Essays, kennen aus eigener Erfahrung, wie sich Unsicherheit wie ein lähmender Nebel über Organisationen legt. So haben wir uns auf die Suche nach konkreten Strategien gemacht, mit denen Führungskräfte wieder mehr Sicherheit schaffen können. Unsere Analyse fusst auf einer Literaturrecherche, die zu verschiedenen Lösungsstrategien geführt hat. Diese haben wir in einem zweiten Schritt prototypisch auf die realen Pendants der Eventure AG angewandt. Zuerst möchten wir uns jedoch dem Chaos zuwenden und schauen, wo die Unsicherheit herkommt und wie sie auf Organisationen wirkt. Vor allem die Auswirkungen auf Ebene der Individuen interessieren uns: Was macht die heute überall herrschende Unsicherheit mit uns Menschen?

Zwischen Anpassungsdruck und Stabilitätsbedürfnis

Die Welt passt nicht mehr in unser Hirn, sondern schwirrt in der Form von roten Inbox-Notifications um unsere Köpfe. Im Business-Jargon sprechen wir von VUCA oder in gesteigerter Form von BANI. Doch nennen wir ein paar konkrete Beispiele: Während die Marktdurchdringung des Internets sich über 25 Jahre hinzog, beläuft sich dies bei Large Language Models wie ChatGPT auf nur wenige Monate. Was Unternehmen jahrelang als unmöglich erachteten – die komplette Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe – geschah während der Pandemie binnen weniger Wochen. Produktlebenszyklen werden immer kürzer, während sich Innovationszyklen beschleunigen. Es ist nicht von der Hand zu weisen: Die Welt ist heute anders, sie ist schneller und vor allem brüchiger geworden.

Berufsbilder wandeln sich, und damit auch ein wichtiges identitätsstiftendes Moment. Während zum Beispiel eine Lehrperson sich früher primär um den Unterricht und die Klasse kümmern musste, gehört heute die stetige Weiterentwicklung des Lehrplans dazu, die anspruchsvolle Kommunikation mit Erziehungsberechtigten und die Zusammenarbeit mit immer mehr Fachpersonen wie Psycholog:innen, Sozialarbeiter:innen und Betreuungspersonen.

Was bedeutet dieses neue Umfeld für Organisationen? Wie gehen sie mit dem erhöhten Tempo, mit der Unsicherheit, mit Komplexität um? Organisationen folgen dabei oft dem Luhmannschen Motto: «Komplexität kann nur durch Komplexität reduziert werden.» Sie versuchen also selbst komplexer zu werden. Oft unter dem Banner der Agilität. Und doch führt diese Strategie nicht zum Ziel. Nur 30 % der Change-Projekte erreichen ihre Ziele, Agilität löst als Schlagwort zunehmend Abwehrreaktionen und Skepsis aus, Innovationen kommen nicht in Fahrt. Immer mehr Menschen erkranken an Burnouts. Menschen sollen agil auf immer neue Situationen reagieren, sich stetig weiterbilden – doch sie stossen dabei auf neurologische, psychologische und biologische Grenzen.

75 % der Arbeitnehmenden wünschen sich mehr Stabilität am Arbeitsplatz. Menschen brauchen stabile Beziehungen, Sicherheit und Planbarkeit. Ihre Ambiguitätstoleranz – also die Fähigkeit, widersprüchliche Informationen auszuhalten und mit Mehrdeutigkeiten umzugehen – ist beschränkt und von Person zu Person unterschiedlich. Während der Begriff der Ambiguitätstoleranz ursprünglich für ein Persönlichkeitsmerkmal stand, also nicht als grundlegend veränderbar gesehen wurde, besteht heute manchmal die Hoffnung, dass sich diese Offenheit für Neues und Unbekanntes irgendwie trainieren lässt. Zumindest fordern wir das von unseren Teams. Doch geht das überhaupt? Innerhalb des Big-Five-Persönlichkeitsmodells gehen Forschende davon aus, dass jeder Mensch mit einer Grundveranlagung an Persönlichkeitsmerkmalen ins Leben startet. Diese Merkmale werden bis zum Alter von ungefähr 30 Jahren durch Erfahrungen und das soziale Umfeld beeinflusst. Grosse Lebensereignisse haben auch in höherem Alter noch das Potenzial, die Persönlichkeit zu verändern, etwa eine Heirat, der Verlust einer nahestehenden Person oder der Wechsel in den Ruhestand. Und auch das Älterwerden verändert unsere Persönlichkeit stetig ein bisschen. So haben Studien gezeigt, dass gerade die Offenheit für neue Erfahrungen in jungen Jahren grösser ist und mit dem Alter abnimmt. Im Grossen und Ganzen sind Veränderungen der Persönlichkeit jedoch schwerfällig und Veränderungen vollziehen sich schleppend. Das leuchtet umso mehr ein, wenn man sich vor Augen ruft, was unseren psychologischen Bedürfnissen zugrunde liegt. Nämlich das aus 100 Milliarden Nervenzellen bestehende menschliche Gehirn. Jede dieser Nervenzellen ist über die sogenannten Synapsen mit 1000 bis 10 000 anderen Nervenzellen verbunden, womit wir ein System aus 100 Billionen Verbindungen erhalten, das seit der Geburt (und sogar schon davor) mühselig zusammengewachsen ist. Diese Metropole aus Zellen umzubauen, ist eine Mammutaufgabe. Für die Arbeit in unserer Organisation müssen wir folglich davon ausgehen: Die individuelle Ambiguitätstoleranz ist fix und nur beschränkt veränderbar.

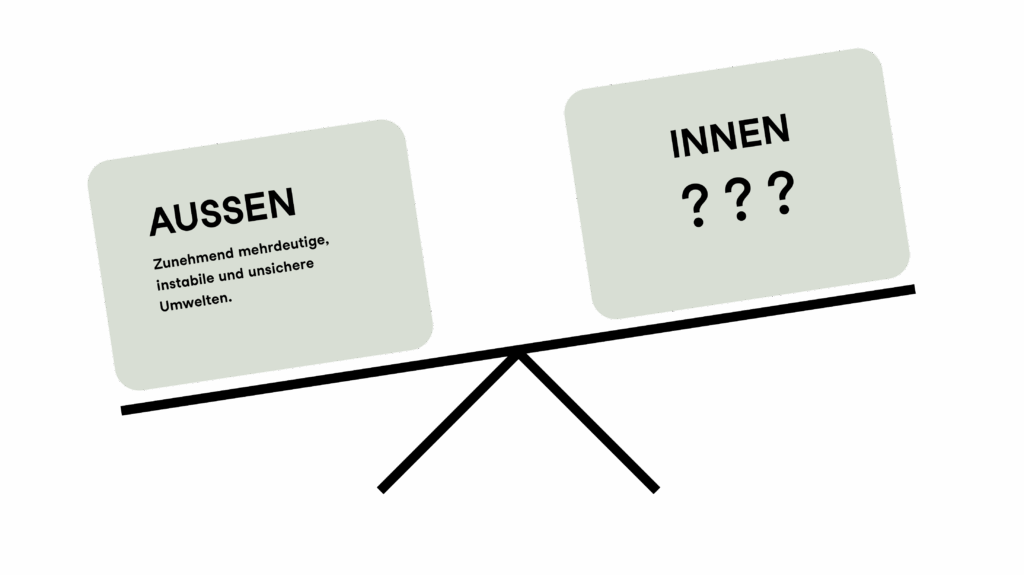

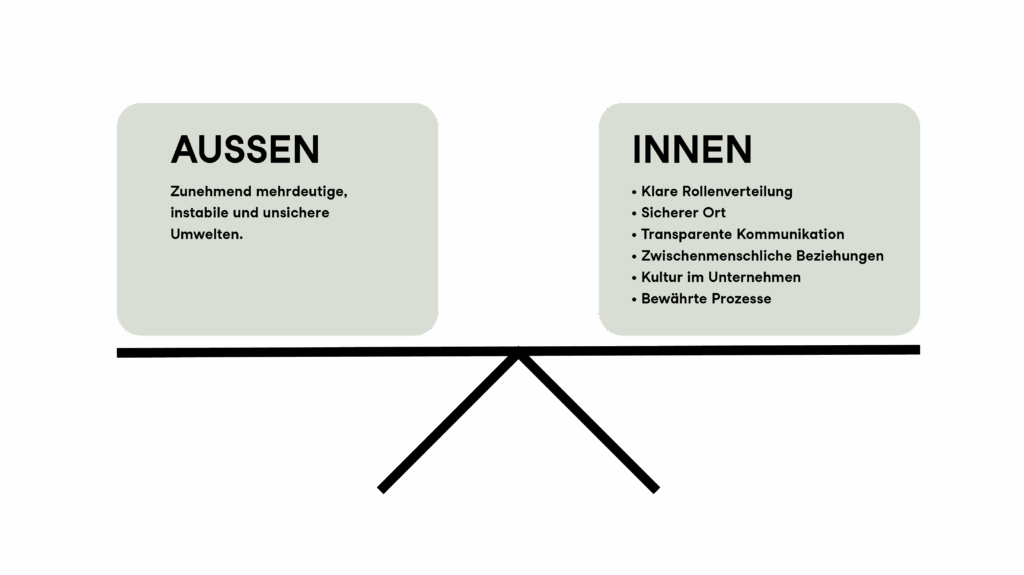

Wo stehen wir damit in Bezug auf die Herausforderungen der brüchigen Welt? Sind wir Menschen und Organisationen einfach nicht für eine solche Welt geschaffen? Wenn die Welt um uns herum immer brüchiger wird, heisst dies unweigerlich, dass wir die verloren gegangene Stabilität irgendwo kompensieren müssen. Oder visuell gesagt:

Überall dort, wo wir in unseren Organisationen für Stabilität sorgen können, sollten wir diese Möglichkeit nutzen. Dazu gehört zunächst die Klarstellung von Rollen und die Definition von Verantwortlichkeiten. Darüber hinaus können bereits kleine physische Anker grosse Wirkung entfalten: Anstelle des allgegenwärtigen Desksharings wieder feste Arbeitsplätze zu schaffen, gibt Mitarbeitenden Stabilität in einer volatilen Welt. Feste Teamräume schaffen Zugehörigkeit und die Beibehaltung vertrauter Tools und Systeme reduziert unnötige Reibungsverluste. Auch bewährte Prozesse und Standards fungieren als hilfreiche Leitplanken.

Hier liegt jedoch das zentrale Dilemma moderner Organisationen: In der Realität besteht häufig ein direkter Konflikt zwischen den erforderlichen agilen Arbeitsmethoden und jener Stabilität, die sich Mitarbeitende wünschen. Organisationen müssen schnell auf Marktveränderungen reagieren, Strategien pivotieren und Strukturen anpassen. Feste Rollen werden zu starr, wenn sich Anforderungen wöchentlich ändern. Etablierte Prozesse werden zu Hindernissen, wenn Geschwindigkeit über Perfektion entscheidet. Selbst physische Stabilität kann zum Problem werden, wenn Teams sich je nach Projektanforderungen neu formieren müssen.

Diese Zwickmühle ist nicht auflösbar, wenn wir nur auf der strukturellen Ebene agieren. Jeder Versuch, mehr organisatorische Stabilität zu schaffen, kann die erforderliche Marktreaktionsfähigkeit gefährden. Jeder Schritt hin zu mehr Agilität verstärkt das menschliche Bedürfnis nach Halt und Orientierung.

Deshalb setzen wir den Hebel dort an, wo durch mehr Stabilität die erforderliche Flexibilität nicht nur erhalten bleibt, sondern sogar gestärkt wird: in der psychologischen Dimension und der Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen. Während wir äussere Umstände, geschweige denn die Welt, kontrollieren können, haben wir sehr wohl Einfluss darauf, wie Menschen miteinander umgehen und welche emotionale Sicherheit sie in ihren Teams erleben.

Psychologische Sicherheit als Stabilisator funktioniert anders als strukturelle Stabilität: Sie macht Menschen widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen, anstatt sie vor Veränderungen zu schützen. Hier liegt der Schlüssel: In vertrauensvollen Beziehungen, transparenter Kommunikation und dem Gefühl, auch in unsicheren Zeiten aufgefangen zu sein, schaffen wir eine Form der Stabilität, die Agilität nicht behindert, sondern ermöglicht.

Die Psychologie der Unsicherheit

Dienstagmorgen im Geschäftssitz der Eventure AG. Anspannung liegt in der Luft: Drei Grosskund:innen haben in den letzten Wochen ihre Budgets gekürzt, ein wichtiger Konkurrent bietet neuerdings KI-gestützte Eventlösungen an und die Branche wandelt sich schneller als je zuvor. Im wöchentlichen Management-Meeting verkündet der CEO hastig einen neuen Reportingprozess. «Die Digitalisierung überholt uns», erklärt er knapp. «Noch in diesem Monat müssen alle Abteilungen auf ein neues, KI-gestütztes Tool umstellen!» Die Begründung bleibt vage, der Zeitdruck ist offensichtlich. Nachfragen sind nicht vorgesehen. Eine Zeitlang schweigen alle. Dann hebt Sandra, eine erfahrene Teamleiterin, zögernd die Hand: «Entschuldigung, aber mein Team arbeitet bereits am Limit. Wir haben drei Grossprojekte am Laufen und zwei Mitarbeitende sind krank. Wie sollen wir diese Umstellung zusätzlich schaffen?»

Der CEO, sichtlich unter Stress wegen der Marktentwicklungen, reagiert scharf: «Sandra, du bringst ständig Probleme statt Lösungen. Du bist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen.» Seine Nervosität ist spürbar – der Verwaltungsrat fordert Ergebnisse, die Branche verändert sich täglich. «Apropos: Beim Müller-Event gab es technische Probleme. In diesem Umfeld können wir uns keine Fehler leisten. Null-Toleranz.»

Diese Szene aus der Eventure AG hat sich mehr oder weniger in echt zugetragen. Sie führt uns die steigende psychologische Belastung innerhalb von Organisationen vor Augen. Das mittlere Management ist dabei besonders betroffen. Diese Führungskräfte stehen zwischen Strategie und Tagesgeschäft und brauchen deshalb klare Vorgaben und Verlässlichkeit. Fehlen beides, geraten sie in eine heikle Lage: Von ihnen wird Orientierung erwartet, gleichzeitig erleben sie selbst vor allem Unklarheit und fehlenden Einfluss.

Um ein tieferes Verständnis für die erlebten Spannungen bei Eventure AG zu gewinnen, bietet sich das BANI-Modell als Analyseinstrument an. Es ermöglicht uns, nicht nur die strukturellen, sondern auch die emotionalen und psychologischen Herausforderungen moderner Arbeitswelten systematisch zu betrachten. BANI steht für brittle (brüchig), anxious (ängstlich), non-linear (nichtlinear) und incomprehensible (unverständlich). Das Fallbeispiel der Eventure AG lässt sich anhand der vier BANI-Dimensionen analysieren. So wird sichtbar, warum ein rein rationales Veränderungsmanagement scheitert, wenn die psychologischen Grundbedürfnisse nicht beachtet werden.

| BANI-Dimension | Symptome im Fallbeispiel | Psychologische Auswirkungen |

| brittle/brüchig | Widersprüchliche Erwartungen und spontaner Kurswechsel | Führungskräfte erleben eine Instabilität der eigenen Rolle; Verantwortung ist sichtbar, Einfluss fehlt. Das Vertrauen in Strukturen zerfällt. |

| anxious/ängstlich | Angst, Fehler zu machen und übergangen zu werden | Kommunikation wird defensiv. Kritik oder Initiative gelten als riskant. Schweigen erscheint sicherer. |

| non-linear/nicht-linear | Abrupte Richtungsänderungen des Top-Managements | Mitarbeitende empfinden Entscheidungsprozesse als unvorhersehbar. Kontrolle über das eigene Handeln sinkt. |

| incomprehensible/ unverständlich | Nicht nachvollziehbare Entscheidungen und Verantwortlichkeiten | Das Bedürfnis nach Orientierung bleibt unbefriedigt. Interpretationsspielräume führen zu Spekulationen und Misstrauen. |

Unter solchen Voraussetzungen greifen klassische psychologische Schutzmechanismen. Das oben im Meeting beschriebene Schweigen ist kein Zeichen von Desinteresse, sondern eine Schutzreaktion auf ein Umfeld, das als riskant erlebt wird. Wenn kritische Wortmeldungen nichts bewirken oder sogar Ärger bringen, sinkt das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit – nicht nur gegenüber dem System, sondern auch in die eigene Rolle. Mitarbeitende, die kontinuierlich Signale von Orientierungslosigkeit und Widersprüchlichkeit empfangen, verlieren mittelfristig das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Das Vertrauen in die Führung wird untergraben, was zu einem Klima der Zurückhaltung und des Selbstschutzes führt. Langfristig könnte sich eine negative Unternehmenskultur verfestigen, in der Innovation und proaktive Mitarbeit gehemmt werden. Führungskräfte müssen sich deshalb fragen, wie sich die fehlende psychologische Sicherheit wieder aufbauen lässt?

Psychologische Sicherheit bedeutet, dass Menschen in ihrem Team oder ihrer Organisation das Gefühl haben, sie können sich einbringen, Fragen stellen, Fehler zugeben und Bedenken äussern, ohne dafür bestraft oder blossgestellt zu werden. Es ist ein Klima des Vertrauens, in dem die Teammitglieder einander respektieren und akzeptieren. Psychologische Sicherheit wurde massgeblich von Amy Edmondson geprägt und im Project Aristotle bei Google erforscht. In einer über zwei Jahre mit mehr als 180 Teams durchgeführten Studie wurden die Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Teams gesucht. Während zu Beginn die besten Mitarbeitenden oder Diversität als wichtigste Faktoren vermutet wurden, fanden die Forschenden heraus, dass stattdessen psychologische Sicherheit den grössten Einfluss auf den Teamerfolg hat. Der Begriff wurde vor allem unter dem Gesichtspunkt der Innovationsforschung betrachtet, also um Teams noch leistungsfähiger zu machen. Wir möchten psychologische Sicherheit eher als ausgleichenden Faktor in einem BANI-Umfeld verstehen. Während die bestehende Literatur vor allem nach Wegen sucht, Teams und Mitarbeitende agiler zu machen, gehen wir davon aus, dass Teams und Mitarbeitende Strategien benötigen, Agilität auszuhalten. Da sehen wir die psychologische Sicherheit als zentralen kompensierenden Faktor. Wenn eine Person weiss, dass sie ihre Überforderung ansprechen kann, ohne als inkompetent zu gelten, wenn sie Unterstützung erbitten kann, ohne als schwach angesehen zu werden, dann kann sie auch mit grösserer Unsicherheit in anderen Bereichen besser umgehen.

Diese Art der offenen und ehrlichen Kommunikation setzt jedoch voraus, dass wir lernen, unsere Anliegen auf eine Weise zu formulieren, die Verständnis und Kooperation fördert. Genau hier zeigt sich die Bedeutung der gewaltfreien Kommunikation, die wir in diesem Zusammenhang als wichtigen Aspekt sehen. Sie bietet einen Rahmen, um auch in herausfordernden Situationen respektvoll und empathisch zu bleiben, eigene Bedürfnisse zu äussern und gleichzeitig die Bedürfnisse anderer zu berücksichtigen. Ziel der gewaltfreien Kommunikation ist es, eine Verbindung zwischen den Gesprächspartner:innen herzustellen, die auf gegenseitigem Verständnis und Kooperation basiert. Durch den bewussten Umgang mit Sprache trägt sie dazu bei, Eskalationen zu vermeiden und nachhaltige Lösungen im Dialog zu finden.

In der Kombination können psychologische Sicherheit und gewaltfreie Kommunikation einen Raum schaffen, in dem Menschen trotz all der Brüchigkeit und Komplexität der modernen Welt gedeihen können – und damit auch Organisationen befähigen, wirklich agil und innovativ zu sein, ohne dabei ihre wertvollste Ressource zu verschleissen: die Menschen, aus denen sie bestehen. Klingt gut, aber wie lässt sich das in die Praxis umsetzen?

Erprobte Mikro-Interventionen für mehr Stabilität im Führungsalltag

Die Konzepte der psychologischen Sicherheit und der gewaltfreien Kommunikation liefern eine Fülle von Tools und Strategien, welche die Stabilität innerhalb von Teams fördern können. Doch zwischen Theorie und Praxis klafft oft eine Lücke. Deshalb haben wir – die Autor:innen dieses Essays – den praktischen Test gemacht: Wir haben verschiedene Tools aus der Literatur in unserem eigenen Arbeitsalltag ausprobiert, um herauszufinden, was tatsächlich mehr Stabilität erzeugen kann. Wir sind mit einem Prototyping-Mindset an die Aktion herangegangen, bewusst explorativ und iterativ.

Als effektiv hat sich zum Beispiel der Einsatz von Gesprächspausen erwiesen. Eine Person aus dem Autor:innen-Team kennt von sich selbst ein hohes Tempo, das kaum Pausen und Reflexionsraum zulässt. Innerhalb des Teams gehen so Möglichkeiten verloren, dass sich alle äussern können. Allfällige Spannungen werden nicht explizit bearbeitet, sondern übergangen. Im Rahmen der Experimente hat diese Führungskraft dem Reflex widerstanden, Leerstellen immer gleich zu füllen und stattdessen Pausen zugelassen. So sind Momente entstanden, in denen neue Ideen gefunden werden konnten. Mitarbeitende konnten einen Beitrag leisten und so Selbstwirksamkeit erleben.

Das Beispiel zeigt auf: Stabilität entsteht nicht durch komplexe Programme, sondern durch kleine Praktiken, die sofort umsetzbar und direkt an einzelne Personen geknüpft sind. Der CEO hat einen grossen Einfluss auf die Kultur einer Organisation. Und doch lässt sich psychologische Sicherheit nicht per Policy von oben durchsetzen. Entscheidend ist die Haltung des mittleren Managements, also jenen Personen, die direkt mit den Teams arbeiten. Aus dieser Perspektive haben wir unsere Experimente durchgeführt. Anhand unserer eigenen Erfahrungen ist so eine Methodensammlung entstanden: die Stability Tools – ein Kartenset mit erprobten Mikro-Interventionen, die auf unserem realen Testing basieren und auch in traditionellen Organisationskulturen funktionieren. Die Grundkonzepte der Stability Tools sowie unsere gesammelten Erfahrungen stellen wir im Folgenden vor.

Fehler als Vertrauensbasis und Lernchance

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der Fehler als Schwäche und Perfektion als Ideal gelten. Doch gerade in der BANI-Welt, wo Vorhersagbarkeit zur Illusion wird, ist die Fähigkeit, Irrtümer einzugestehen und daraus zu lernen, überlebenswichtig. Ebenso ist sie das zentrale Fundament für psychologisch sichere Teams. Psychologische Sicherheit wird in volatilen Zeiten zum entscheidenden Stabilitätsfaktor. Während sich äussere Umstände unvorhersagbar wandeln, bietet sie Teams einen verlässlichen inneren Anker. In einem Umfeld, wo Strategien schnell obsolet werden und neue Herausforderungen konstant auftauchen, ist die Gewissheit, dass man offen über Probleme sprechen kann, ohne negative Konsequenzen zu fürchten, die stabilste Konstante.

Diese emotionale Stabilität ermöglicht es Teams, flexibel und adaptiv zu bleiben, ohne dabei ihre Kohäsion zu verlieren. Während Märkte schwanken und Technologien sich überholen, bleibt das Vertrauen zwischen Teammitgliedern bestehen – und wird zur Basis für schnelle Anpassungsfähigkeit.

Der wichtigste Faktor für eine positive Fehlerkultur ist dabei die Bereitschaft der Führungsperson, sich selbst verletzlich zu zeigen und eigene Fehler zu benennen. Diese Offenheit schafft ein psychologisches Sicherheitsgefühl im Team, da sie signalisiert, dass Fehler menschlich und lernbar sind. Wenn Führungskräfte aktiv über ihre eigenen Fehlentscheidungen sprechen, ihre Unsicherheiten eingestehen und zeigen, wie sie aus Rückschlägen gelernt haben, entsteht eine Atmosphäre des Vertrauens. Mitarbeitende erkennen, dass sie nicht perfekt sein müssen und dass ehrliche Kommunikation über Probleme geschätzt wird. Die Situation beim Management-Meeting der Eventure AG zeigt klar ein negatives Beispiel. Mit dem Begriff der «Null-Toleranz» macht der CEO klar, dass Fehler unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen. In unseren Testings hat folgender Satz die Stimmung eines ganzen Meetings positiv verändert: «Das war mein Fehler – ich habe die Deadline falsch eingeschätzt.» Die Reaktion: Entlastung, Ehrlichkeit, mehr Initiative im Team.

Eine weitere Massnahme für eine positive Fehlerkultur sind Fehler-Retrospektiven, in denen systematisch analysiert wird, was schiefgelaufen ist und welche Lehren daraus gezogen werden können. Sie gehören ebenso dazu wie informellere Formate. Einige Unternehmen haben Fuck-up-Nights eingeführt, bei denen Mitarbeitende in lockerer Atmosphäre von ihren grössten beruflichen Fehltritten berichten. Der Fokus liegt dabei idealerweise nicht auf der Peinlichkeit, sondern auf den gewonnenen Erkenntnissen und dem kollektiven Lernen. Allerdings bergen solche Events auch Risiken: Sie können zu oberflächlichen Präsentationen verkommen, bei denen nur «sichere» oder bereits verarbeitete Fehler geteilt werden, während die wirklich kritischen Probleme unerwähnt bleiben.

Kommunikationsformen und Gewaltfreie Kommunikation

In einer BANI-Welt werden Gespräche oft zu Schauplätzen versteckter Ängste oder offener Aggressionen und Anschuldigungen. «Sandra, du bringst ständig Probleme statt Lösungen. Du bist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen.» Teams unter Druck entwickeln defensive Kommunikationsmuster: Diskussionen verkommen zu Schuldzuweisungen, Kritik wird scharf und persönlich formuliert, jede Nachfrage wird als Angriff interpretiert und entsprechend aggressiv erwidert. Die Kommunikation fokussiert sich auf das Aufzeigen von Fehlern anderer, anstatt gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Diese konfrontative Haltung verstärkt jedoch genau jene Unsicherheit, die sie eigentlich vermeiden soll. Wenn psychologische Sicherheit fehlt, entsteht ein Teufelskreis: BANI-bedingte Unsicherheit führt zu problematischen Kommunikationsmustern, die wiederum die Unsicherheit verstärken. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, braucht es bewusst andere Formen des Gesprächs – Kommunikation, die Sicherheit schafft statt Abwehr provoziert.

Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg bietet hierfür einen wertvollen Rahmen. Ihre vier Schritte mögen zunächst künstlich wirken, doch sie helfen dabei, aus destruktiven Kommunikationsmustern auszubrechen:

- Beobachtung ohne Bewertung

Eine klare Trennung von Beobachtung und Interpretation reduziert Missverständnisse. - Gefühle ausdrücken

Gefühle werden benannt, ohne andere verantwortlich zu machen. - Bedürfnisse erkennen

Gefühle verweisen auf zugrundeliegende Bedürfnisse. - Bitten formulieren

Bitten sind konkrete, positiv formulierte Handlungswünsche.

Wenn wir die vier Grundsätze auf unsere Szene bei der Eventure AG anwenden, könnte es vom CEO stattdessen so heissen: «Mir ist aufgefallen, dass in den letzten Meetings oft Herausforderungen angesprochen wurden. Ich bin unter Druck, weil mir schnelle Umsetzung wichtig ist. Könnten wir gemeinsam schauen, wie wir die Umstellung trotz der aktuellen Belastung hinbekommen?»

Der Unterschied in der Formulierung ist fundamental. Die ursprüngliche Aussage ist ein Angriff, der Verteidigung provoziert. Die Alternative ist eine Einladung zum Dialog, die Raum für Erklärungen und gemeinsame Lösungen lässt. In der Praxis bedeutet das nicht, dass alle Gespräche nach diesem Schema ablaufen müssen. Vielmehr geht es darum, die Grundhaltung zu verinnerlichen: Wir sprechen über Verhalten, nicht über Charaktereigenschaften. Wir teilen unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse mit, statt dem Gegenüber Vorwürfe zu machen. Und wir formulieren konkrete, erfüllbare Bitten statt vager Forderungen. In unseren Testings haben wir mit folgenden Aussagen gute Erfahrungen gemacht: «Ich habe wahrgenommen, dass du in letzter Zeit weniger eingebracht hast. Ich frage mich, ob du dich übergangen fühlst?» Oder: «Mir ist wichtig, dass wir das gemeinsam lösen. Was brauchst du, damit du dich sicher fühlst, deine Sicht einzubringen?» Diese Formulierungen stammen aus Situationen, in denen Konflikte drohten oder Emotionen hoch waren. Durch gewaltfreie, empathische Sprache entstand Raum für Klärung statt Eskalation.

Feedback und Wertschätzung

Wertschätzung ist das Schmiermittel menschlicher Zusammenarbeit, doch in vielen Organisationen herrscht eine regelrechte Anerkennungsarmut. Wir sind schnell dabei, Fehler zu kritisieren, aber zögerlich mit Lob. Dabei ist die Wirkung von Wertschätzung wissenschaftlich gut belegt. Menschen, die sich gesehen und geschätzt fühlen, sind engagierter, kreativer und loyaler. Doch Wertschätzung muss authentisch sein. Ein dahingeworfenes «Gut gemacht» wirkt oft schlimmer als gar kein Feedback. Wirksame Wertschätzung folgt der 3K-Regel: Sie ist konkret, konstruktiv und kontinuierlich. Statt «Du machst einen guten Job» heisst es dann: «Danke, dass du gestern in der Kundenpräsentation so ruhig geblieben bist, als die kritischen Fragen kamen. Deine sachliche Art hat die Situation entschärft.» Diese Spezifität zeigt, dass wirklich hingeschaut wurde.

Besonders kraftvoll ist Wertschätzung, wenn sie Stärken sichtbar macht. In einem «Stärken-Spotlight» wird regelmässig ein Teammitglied vorgestellt – nicht mit dem CV, sondern mit dem, was diese Person besonders gut kann und zum Team beiträgt. Eine Controllerin, die bisher als «Erbsenzählerin» belächelt wurde, wurde plötzlich als diejenige gewürdigt, die mit ihrer Detailgenauigkeit schon mehrfach grössere Fehler verhindert hatte. Diese Perspektivverschiebung – von der Defizit- zur Stärkenorientierung – verändert die Teamdynamik fundamental.

Wo alles beginnt

Kritische Lesende werden sich vielleicht denken: Das klingt ja alles schön und gut, aber die Einführung solcher Methoden ist in meiner Organisation der Wunschtraum von wenigen geblieben. Eine Person unter den Autor:innen hat diese Erfahrung in der eigenen Organisation gemacht. Die Chefin wollte in der Geschäftsleitungssitzung Check-ins einführen, an denen alle ihre Befindlichkeit teilen sollten. Doch sie selbst prägte schon immer eine Kultur der strikten Führung und der Null-Toleranz gegenüber Fehlern und Schwäche. In diesem Klima war es für die Sitzungsteilnehmenden undenkbar, sich verletzlich zu zeigen. Die Check-ins waren zum Scheitern verurteilt und wurden bald wieder aufgegeben. Innerhalb einer Organisationskultur, die fest in einem Leistungsdenken verankert und alles Emotionale als Privatsache aus den Sitzungszimmern verbannt, wird das Einführen der hier vorgestellten Methoden immer zuerst Stirnrunzeln hervorrufen. Wer wird da schon mitmachen?

Es stimmt, dass die Einführung einer Kommunikation auf Augenhöhe und einer positiven Fehlerkultur nicht von heute auf morgen passieren wird. Aber wir haben den wichtigsten Faktor auch noch aussen vorgelassen: Psychologische Sicherheit beginnt bei der Führungskraft selbst. Wer selbst von Unsicherheit getrieben ist, kann anderen keine Sicherheit vermitteln. Wer selbst keine Fehler eingesteht, kann keine Fehlerkultur etablieren. Wer selbst nicht wertschätzend mit sich umgeht, wird auch andere nicht authentisch wertschätzen können. Eine Führungskraft, die ihre eigene Unsicherheit anerkennt und konstruktiv damit umgeht, strahlt eine andere Qualität von Sicherheit aus. Es ist nicht die aufgesetzte Sicherheit dessen, der alle Antworten zu haben vorgibt. Es ist die authentische Sicherheit einer Person, die weiss, dass sie nicht alles weiss, aber darauf vertraut, gemeinsam mit anderen Lösungen zu finden. Diese Haltung ist ansteckend. Wenn die Führungskraft sagt «Ich bin auch unsicher, aber lasst uns gemeinsam einen Weg finden», ermutigt das andere, ebenfalls ihre Unsicherheit zuzugeben und konstruktiv damit umzugehen.

Für diese Arbeit an sich selbst möchten wir erneut auf die Stability Tools verweisen, die diesen Essay erweitern. Zu den Tools, mit denen jede Führungskraft zuerst psychologische Sicherheit bei sich selbst schaffen kann, gehören das Journaling, Supervisions-Tandems sowie das Reflektieren des eigenen Handlungsspielraums. Auch diese Methoden fanden eine versuchsweise Anwendung im Arbeitsalltag der Autor:innen dieses Essays. Und sie hatten bereits positive Effekte. Zwar im Kleinen – aber genau da muss es beginnen.

Und wie ging es in der Eventagentur Eventure AG weiter? Die Teamleiterin Sandra konnte durch die Selbstreflexionsmethoden zunächst Klarheit über ihre eigene Rolle gewinnen. Sie begann zu verstehen, was sie beeinflussen kann und was nicht. An einem Dienstagmorgen ergreift Sandra die Initiative: «Können wir einen kurzen One-Word-Check machen? Ich möchte verstehen, wo jeder gerade steht.» Der CEO zögert einen Moment, dann nickt er. Die Runde beginnt zögerlich: «Gut», «Überlastet», «Hoffnungsvoll». Es ist zwar nicht von heute auf morgen ein Raum entstanden, in dem sich alle verletzlich zeigen können. Der erste Versuch war holprig gewesen, beim zweiten Mal lief es besser. Aber ein erster Schritt war gemacht. Als Sandra an der Reihe ist, sagt sie «Entschlossen».

Ein stabiler letzter Gedanke

Stabilität in einer brüchigen Welt entsteht nicht durch starre Regeln, sondern durch menschliche Haltung. Die vorangehenden Kapitel haben gezeigt, dass Führung in unsicheren Zeiten dort ansetzt, wo echte Verbindung möglich wird: im zwischenmenschlichen Miteinander. Psychologische Sicherheit ist kein esoterisches Wohlfühlthema, sondern die Grundlage für gesunde Teams. Sie entsteht, wenn Führungskräfte bereit sind, eigene Unsicherheit zuzulassen und Verantwortung für die Qualität der Beziehungen zu übernehmen. Der konstruktive Umgang mit Fehlern schafft Raum für Lernen statt Schuld. Gewaltfreie Kommunikation fördert Dialog statt Rückzug. Feedback und Wertschätzung machen sichtbar, was oft übersehen wird – und stärken so die Zugehörigkeit.

Diese Elemente sind keine Methoden, die man einfach einführt. Sie sind Haltungen, die Führungskräfte vorleben müssen. Nicht perfekt, aber authentisch. Vielleicht beginnt echte Stabilität genau dort: Wenn Führung den Mut findet, menschlich zu bleiben – auch wenn alles andere in Bewegung ist.

Führung in unsicheren Zeiten bedeutet nicht, jede Antwort zu kennen, sondern Orientierung zu geben, wo sie gebraucht wird. Indem wir psychologische Sicherheit schaffen, ermöglichen wir Stabilität – nicht trotz, sondern gerade wegen der Ungewissheit.

Download: Stability Tool (PDF, 1.4MB)

—

Quellen

Cascio, J. (2020, April 29). Facing the Age of Chaos. Medium. https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d

Deloitte Insights. (2025). Global Human Capital Trends 2025. https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/glob187692_global-human-capital-trends/DI_2025-Global-Human-Capital-Trends.pdf

Edmondson, A. C. (2018). The Fearless Organization. Wiley.

Frenkel-Brunswik, E. (1949). Intolerance of Ambiguity as an Emotional and Perceptual Personality Variable. Journal of Personality, Nr. 18.

Marckstadt, F., Dimke, M., Laamanen, T., Deloitte (Hrsg.) & University of St.Gallen (Hrsg.) (2020). Transformation Champions. Turning Opposites into Complements. https://www.deloitte.com/de/de/services/consulting/research/transformation.html

McCrae, R. R. & Costa, P. T. (2005). Personality in Adulthood: A Five-Factor Theory perspective. https://psycnet.apa.org/record/2003-04577-000

Rosenberg, M. B. (2016). Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens (12., überarb. und erw. Aufl.). Junfermann Verlag.

Rosenberg, M. B. (2023). Konflikte lösen durch Gewaltfreie Kommunikation: Ein Gespräch mit Gabriele Seils. Herder Verlag.